II.

1. Tout a changé

Tout a changé. C’est arrivé comme une crue, un tremblement de terre, un incendie. Les barrières ont cédé, le plafond s’est fendu, les murs sont tombés. Entre la plante que j’étais et l’être que je suis devenu il reste si peu en commun que j’ai du mal à croire à la réalité de ce que j’ai vécu.

Tout a changé, voyez : j’ai des mains, j’ai des bras, j’ai des ailes, une bouche, un ventre, des pieds, des poils, des seins, et des dents toutes neuves pour dévorer le monde. Je peux bouger, je peux danser, je peux courir, je peux nager, je peux voler et attraper toutes les proies que je veux. Je suis libre.

S’il faut absolument une explication rationnelle au récit qui va suivre, qui commence seulement et dont je ne sais où il me mènera, je dirais que ce sont les privations qui, associées à certaines de mes dispositions internes, ont permis ce grand chambardement.

Le jeûne est une drogue efficace : tous les rites humains l’ont intégré, et j’ai croisé dans une de mes vies antérieures un mâcheur de rêves qui avait délaissé plantes et champignons au seul profit de la faim ; il ne restait plus de lui qu’un squelette, mais il était libre et vaste, comme je le suis.

La nuit est une drogue efficace : certains valeureux renonçants le savent, et j’ai connu naguère un moine qui avait fini par dédaigner ses prières pour seulement somnoler dans une chambre noire ; il était pâle comme le brouillard, mais libre et vaste comme je le suis.

L’asphyxie est une drogue efficace : autrefois les hommes rampaient au fond de certaines grottes où l’air était vicié et où ils finissaient par se transformer en bisons, en mammouths, en taureaux, en félins – plus rarement en plantes. Ils traçaient sur les parois des signes d’une folle beauté. Ils étaient fous, sans doute, mais ils étaient libres et vastes, comme moi.

Voici les faits.

2. Une tête de piano

D’abord il y a eu une explosion immédiatement suivie d’une implosion. J’ai senti mes mâchoires se serrer, mes racines se vriller, mes tiges se tordre. Ma sève est devenue blanche et brûlante comme de la lave. Quatre-vingt-huit marteaux – je les ai comptés un à un et dieu que c’était douloureux – ont frappé en cadence mes nervures qui se sont mises à vibrer en produisant des sons si amples que tout mon corps s’est disloqué, puis rassemblé en une grosse tête difforme que je savais être ma tête − et j’ai répété mentalement : j’ai une tête !… Puis la dite tête à son tour s’est craquelée. J’ai voulu crier mais un scorpion m’a bâillonné, pas comestible mais menaçant, et je pouvais sentir ses pattes sur mes lèvres et voir son dard se balancer dans le prolongement de mon nez (ce qui m’a fait comprendre que j’avais aussi une bouche et un nez).

Tout alternativement et à toute vitesse passait du noir au blanc. Tout en moi tournait en volutes noires et vertiges blancs, tout tournait mal et me tournait en bourrique, pauvre plante entêtée, en panique. J’ai tenté encore de parler mais une créature aux doigts démesurés est sortie de l’ombre et m’a poussé en avant pour me faire basculer. Je suis tombé, comme un caillou au fond d’un puits, jusqu’au fracas final qui m’a fait perdre connaissance.

À mon réveil, j’étais à terre parmi un amoncellement de gravats, de pots brisés, de morceaux d’ébène, de restes d’ivoire, et toutes les ruines de ma cave. Autour de moi le noir était plus dense et ses coutures si serrées qu’elles se déchiraient par endroits en laissant apparaître des filaments blancs. J’ai remarqué que je pouvais de nouveau me mouvoir en oscillant de gauche à droite ainsi que j’en avais pris l’habitude dans ce qui m’apparaît maintenant comme des exercices préparatoires, et que ce mouvement lui-même produisait non plus seulement une lueur mais un véritable courant sonore qui accroissait la clarté et engendrait des formes inouïes. J’ai senti que cette lumière comme un manque m’appelait, me parlait, que tout en moi avait changé et que je pouvais me lever et marcher.

C’est ainsi que tout a changé. J’ai des mains maintenant, j’ai des bras, des jambes, un visage, une bouche, et des dents blanches pour dévorer le monde. Tous mes murs sont tombés. Sous la voûte immense tournent les images, m’entraînent les visions.

Me voici guerrier mâle paré pour affronter la nuit de son initiation.

3. Dans les grands bois

Chuintements de chouettes, clameur de batraciens, battements d’ailes, bruissements d’arbres – tout recommence dans un vacarme magnifique. Entre deux pans de murs qui semblent les dernières colonnes d’une civilisation disparue ou le décor en carton-pâte d’un film d’aventures, s’ouvre une piste claire jalonnée de signes narquois qui m’attirent au lieu de m’effrayer. Je m’enfonce dans cette forêt de signes où je me sens chez moi. Il y a là de la liane, de la sève et de l’animal, de la trompe d’éléphant, des chauves-souris qui gîtent dans le ventre des figuiers étrangleurs, des masques africains pendus aux branches et des lunes hilares qui surveillent ma progression.

Entre les troncs passe un garçon maigre aux cheveux longs qui me ressemble – en plus jeune, plus nerveux, plus rapide. Il sent le mombin et la mangue et crânement chevauche un tamanoir : je le désarçonne, l’immobilise au sol et me glisse en son corps.

Maintenant je suis lui. Je bombe le torse. Je bande mes muscles. Je me sens fier et fort dans ce corps sec qui sera pour passer mes épreuves le véhicule idéal. En chaloupant un peu je poursuis mon chemin.

C’est pour moi qu’on a tracé ce labyrinthe de signes parmi lesquels est caché celui que je cherche et qui parachèvera ma délivrance. Tout autour le noir scintille, l’espace palpite, les formes jubilent. Voici que s’ouvre une caverne dont le seuil est gardé par un sorcier à trompe de charançon et masque de toucan. À son invite j’entre et me fraye un passage dans l’obscurité qui ondule, qui murmure, qui hulule, qui arrondit ses houx et polit ses angles, qui se cambre, qui s’écarte, qui semble vraiment vivante. J’avance le long de ce tunnel pour le seul plaisir d’avancer, sans nul souci de la sortie.

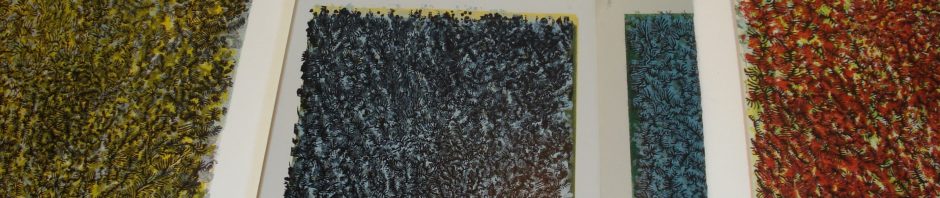

Mais oui, tout est énigme ! Toute image est énigme. Tout ce qui apparaît, tout ce qui disparaît, tout ce que nous étions et tout ce que nous devenons est énigme. Énigme est l’écriture de nos langues oubliées, jamais apprises, jamais parlées, partout tracées ; énigme le mouvement, l’ordon-nancement, le beau chaos d’encre du labyrinthe qu’encadrent les contours arrêtés à l’intérieur desquels est caché le signe que je cherche. Tout est énigme, et mouvement : j’ai été plante, maintenant je voyage en dansant – et demain ?

Les rêves écartent les parois pour laisser place à de nouvelles formes. Ici s’ouvre une salle enfumée où résonne une rhapsodie pour lithophone et sax préhistorique écrite en clé de sortilège. J’entends une voix qui me chante : enfant, passe par les notes, passe par les rythmes, passe par les traces, baisse-toi, hisse-toi, déporte-toi – le rêve te mène vers une issue qui vient par le dedans.

J’entre en transe et me mets à danser. Je bats des ailes, mime un envol. Je dessine dans l’air les formes de toutes les bêtes que je connais et de quelques autres inventées. Je dessine des femmes nues et des anges qui bandent en s’en allant au ciel, des nuages et des falaises, des flammes et des arbres. Une odeur d’encre et de feuilles flotte dans le vent printanier : voilà, je suis sorti.

4. La mangrove

Ici il n’y a que des arbres. La forêt respire, toute trouée par la clarté d’un lever de lune aussi violent qu’une aurore, et redessine avec patience les contours encore mal arrêtés de mon visage. Je suis arbre et lune, feuille chue, hibou, jaguar, coq de roche ; je hante les profondeurs de ma mémoire végétale et rampe dans mes taillis. Enfant je joue les lutins, les farfadets. Dans ma tourbière je redeviens fougère, sphaigne, rossolis ou bien phasme, grenouille-feuille, hippocampe, ibijau à tête de souche, périophtalme capable de tout voir – et bien sûr ce n’est qu’un jeu, car je sais que mon décor n’a pas plus d’épaisseur que les cartons découpés d’un théâtre d’ombres ou que les images des rêves, dont je sais néanmoins qu’elles recèlent en leur flou tout ce qu’on peut connaître de la réalité.

Et puis au bout là-bas apparaissent entre les troncs noirs les fragments d’un paysage maritime pris dans le contre-jour d’un soleil rasant. Mouvement littoral, cartographie onirique de mon Amazonie mentale : les limons s’y déplacent sans cesse et les fleuves ne rejoignent l’océan qu’après des détours si compliqués qu’ils semblent s’être perdus en route. Sur la colline qui domine les marais, au bout d’un sentier tortueux, il y a une pierre sur laquelle ont été gravés quelques-uns de ces signes qui s’obstinent à parler sans qu’on y comprenne rien – et, parmi eux, peut-être, celui qui sauve.

Voici un crâne de flamant, une tortue, et voici un oiseau-serpent-liane-et-lyre, une harpie féroce becquetant un tas d’os, et partout alentour tout un peuple de petites créatures qui grouillent, qui cherchent à s’infiltrer sous la peau, sous les paupières du rêveur ou de quiconque les regarde.

On est bien en ce lieu, au bord de cette mer où l’on peut sans vergogne et sans faim se reposer de tout. Je connais une histoire de marin qui racontait cela, et qui disait : « Écoute… Cet homme était heureux… Il regardait la lagune des beaux songes et il voyait les choses comme il avait envie de les voir… Pourquoi le tirer de ce rêve ? »

Je m’allonge contre un arbre. La fièvre apaise et libère. Ici ça sent l’encre et la colle, l’arbre mort, l’humus, la vase. Quand on traîne le doigt le long du sable mouillé des lueurs phosphorescentes s’allument, et il y a des yeux qui brillent au loin, des grenouilles jaunes, des singes hurleurs, des insectes pris dans les lampes, des fourmis semblables à des grains de riz rouges…

Me vient l’envie de rapetisser pour suivre de très près les nervures que s’inventent les insectes et les grenouilles qui se camouflent en feuilles. Je n’ai plus faim que de détails et d’invisibilité, de fractales en pattes de phasmes se ramifiant à l’infini. C’est que, je m’en souviens, le signe que je cherche est petit comme un microbe, une amibe, un gène !

Termites, fourmis, fougères et algues – voilà que je m’enfonce et creuse un tunnel blanc imperceptible sous la peau de la nuit, jusqu’à une zone tout à fait noire et lisse.

Plus de repères. Je ferme les yeux et je m’endors.

5. La Dame des Poissons

Un rire de mouette me réveille.

De hautes silhouettes m’entourent et se penchent sur moi, comme déformées par la vitesse du vaisseau dans lequel je sens que je suis embarqué. Les falaises me guettent. Je rampe. Je m’étire. Je fais le gros dos façon dauphin plutôt que façon chat et puis, guerrier ensuqué par la peur ou l’ennui, je replonge dans les eaux blanches de mon demi-sommeil.

Cette fois ça sent le sel et l’algue. L’écume éclabousse la nuit, la marée glisse, repart, revient et transforme alternativement la grève en champ de vase dévasté et en chant de haubans. Moi j’empile des galets qui, vus de près, font des falaises. Je me construis des forteresses contre lesquelles se fracassent les images d’un massacre passé : crânes percés, éclairs, cratères, silhouettes déchirées, lignes enfoncées, membres brisés de crabes et d’hommes, sang noir dans l’eau blanche, sang noir dans l’eau blanche et, pour finir, l’alignement des tombes et des os tout pareils – alors qu’ici derrière les murs de ma forteresse c’est la vie qui pulse et s’affirme parce qu’aucun trait n’est semblable à un autre.

Un pont se tend sur les remous d’où j’émerge cette fois en femelle à grandes veinures noires de galet bien roulé. J’émerge, forme ronde arrachée à l’informe et déjà tentée par le plongeon en arrière − ou bien peut-être esquissant un geste de pêche comme ces aigrettes penchées sur l’eau qui font de l’ombre avec leurs ailes ouvertes pour mieux voir le poisson. Sanglée de laminaires je suis fille algueuse, puissante et nourricière, créature marine au turban ruisselant et à la peau tannée. L’image me fige, Thétis, arrête un temps le cours de mes transformations, mais bientôt je bascule à nouveau et, achevant la torsion qui me déportait vers la gauche, je replonge et m’enfonce sous l’eau en une spirale admirable qui me ramène à la grotte où je règne sous le nom de « Dame des Poissons ».

6. Carnaval

Dame des Poissons, des Canards, des Murènes à tête humaine et des marins noyés, car dans la nuit de la cavité sous-marine défile, sur le rythme joyeux d’un Duke aquatique, toute la troupe de mes apparences les moins trompeuses, les plus cocasses : clowns à nageoires de phoque, Arlequins et Pierrots marins, danseurs hippocampes, jazzeurs boréaux, cygnes en forme de sax, contrebasses à têtes de morse… Un crabe blanc tend les pinces pour applaudir. Au loin les cloches sonnent et chacun échange avec son voisin un masque de carnaval qu’il vient de découper. C’est une parade, un intermède, une sarabande, une gymnopédie, un ballet, une récréation ! Il règne ici une atmosphère de détente et de légèreté qui déconcerte et irrite même un peu : allez, quoi, un peu de sérieux et de rigueur dans les enchaînements, on ne peut tout de même pas naviguer ainsi au hasard en oubliant son but !

7. Gondelure

Je siffle, femme-poisson au double-chignon de geisha aquatique, la fin de la partie, ou bien d’admiration, ou même pour me moquer. J’ai l’œil écarquillé des poissons et le port impérial. Je suis debout et je triomphe. La vigueur et la joie l’emportent sur le sommeil, les lenteurs, les reptations, les ankyloses, les petitesses, les petits formats des petites errances et des transplantations ratées. Une voix en moi, en bas, en haut, déclame : suivez si vous l’osez, et osez ! N’ayez pas peur de la métamorphose. Les formes changent, les formes flottent, le voyage est sans obstacles et la faim est sans fin.

8. Talweg Yodle

Cette falaise, pourtant, c’est du sérieux. Je m’y heurte. Je n’ai plus ni nageoires, ni ailes, rien que mon corps de guerrier fragile, mes mains maigres, ma voix frêle. Encore plein de morgue je module de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite et de droite à gauche, un chant qui rebondit en traçant des ellipses. Des lynx effarouchés sautent en hérissant leur poil. Un chamois lance son cri d’alarme comme pour signaler une chute de pierres. Une araignée pendue monte et redescend son fil comme un yoyo, cependant que l’écho de mon chant griffe la pierre.

Pour aller graver là-haut cette silhouette de bouquetin il a fallu se hisser de faille en faille, monter un échafaudage (on voit encore les traces des rondins enfoncés dans la roche), braver le vertige, travailler en équilibre instable. On l’a fait avec courage, et il fallait le faire pour rendre visible le lien entre talweg et crêtes et laisser des traces susceptibles de permettre un jour à un quidam acculé comme moi de trouver un passage.

Je yodle au pied de la falaise et je me dis que l’errance est belle, que je n’ai plus faim maintenant que de vallées, de forêts, de torrents, de ces formes et de ces images dont l’attente n’est pas vaine tant il est bon de les accueillir et de les suivre, et je dis que le monde est immense et que chaque heure, chaque minute, chaque image est bonne à dévorer.

Reste pourtant entre ma faim et moi cette falaise qui n’a pas bougé, que je ne peux ni escalader, ni traverser parce que je me découvre tel que je suis : faible, sujet au vertige et ignorant tout des règles de l’alpinisme.

Lignes verticales, fouillis de ronces horizontal. Pas un sentier, pas une prise, pas une faille. Tu n’iras pas plus loin ricane la montagne. Le soir retombe sur moi, je me replie et recommence à creuser, taupe plutôt que chamois, raclant vers l’intérieur – c’est quelque chose que je sais faire et j’ai, pour cela, des mains griffues comme des herses. Puis la fatigue me reprend.

Bien sûr je pourrais me coucher en chien de fusil et ne plus rien faire. Cela me tente. Comment même être sûr que passer cet obstacle permettrait d’atteindre l’objet confus de ma faim ? Je suis jeune cependant, et je dois passer mes épreuves, aller au bout de ma métamorphose, sous peine de mourir comme un serpent victime d’un accident de mue.

9. Un serpent

Ce n’est pas facile d’être un serpent. Il faut, à intervalle régulier, pour continuer à vivre et à grandir, se mettre en danger de la façon la plus terrible. Il faut changer de peau. Pour l’enfant fouillant parmi les pierres, quelle joie de retrouver plus tard la mue translucide qui ira rejoindre dans sa chambre la collection de chrysalides et de crânes ; mais pour le serpent, quelle douleur et quels risques. Les accidents ne sont pas rares, car la vieille peau parfois reste accrochée, qui empêche la mue et étrangle l’animal. Une main charitable qui tenterait d’arracher cette peau (main que le reptile, d’ailleurs, mordrait aussitôt), risquerait seulement de le tuer plus vite. Le serpent ne peut compter que sur lui, et sur la chance. Il se débat, il se frotte à toutes les écorces, il se blesse, il se sauve. L’instinct de survie le force à la métamorphose.

Il me force en tout cas à chercher un passage. Dans les pattes de mousse que gravent sur mon crâne les bêtes lithophages, je trouve une sorte de boyau par où coule un ruisselet. Je me fais plus fin encore et m’y glisse.

D’abord il suffit de se laisser emporter le long d’une sorte de toboggan sur la paroi duquel carabes farceurs, lucioles et feux follets me font signes. Victoire, vas-y, voilà, voici, disent aussi les gazelles dont les cornes esquissées affleure sous la calcite. Eh, gamin, jeune plante, le rêve est à ce prix et on n’a rien sans rien !

Mais bientôt le boyau se resserre, l’air et la lumière manquent et je rampe. La pierre écorche ma chair, heurte mes os, attise mon désir. J’avance, je souffle, je souffre. Reculer n’est plus possible : si quelque obstacle infranchissable survenait à présent je mourrais étouffé. Centimètre après centimètre j’avance, la peau de mon dos déchirée par la roche. À un certain moment je me mets à pleurer parce que j’ai mal et que je sens la fin venir. Je me mets sur le dos, la bouche collée à la pierre en quête d’une poche d’air que je ne trouve pas. Je sens que mes cheveux partent en pétales, que mes bras se divisent comme quand j’étais plante, que ma tête se déforme et redevient énorme comme celle de ce pianiste fou que j’ai été aussi ; je sens l’odeur du gaz qui stagne dans la pierre, de ce gaz jaune qui est mortel mais qui renforce les visions.

Puis je débouche enfin dans une vaste chambre circulaire entièrement tapissée de miroirs : c’est la rotonde des combats.

10. Premier round

On voit d’abord, projetés sur les parois et le plafond, des serpents de couleurs qui paraissent vivants. Je n’ai pas peur des serpents, mais voici que l’un d’eux grandit, occupe tout l’espace, sort de son cadre et s’approche de moi. Il faut que je me méfie de lui, à cause de ses pattes qui sont le signe indubitable de son appartenance au temps suspect d’avant la Faute, au temps du Paradis où les serpents ne rampaient pas encore.

Je revêts une cuirasse de crustacé et tente de m’y cacher. Lui, porte beau, écailles impeccables, monocle à l’œil, antennes alertes, dards luisants, un diable de grande classe. Il s’approche de moi jusqu’à me frôler, me siffle un compliment sur la qualité de ma peau, me demande mon prix. Je me laisse fasciner, estimant à tort ou à raison qu’il faut des proies aux prédateurs et que ce n’est là qu’un chapitre de l’histoire à venir. Il me déchiquette avec délicatesse, me savoure sans trop me faire saigner, recrache ma carapace en loques, me remercie et me complimente encore pour ma docilité et la fermeté de ma chair.

Je m’éloigne, un peu sonné, bien décidé à choisir, pour le prochain combat, une forme plus sûre.

11. Deuxième round

Soudain il fait chaud et toute la cavité baigne dans une lueur verdâtre. Je suis de retour dans mon bayou natal, mais cela n’a rien d’heureux. Sur l’air d’une trompette poisseuse, en ce jour de poisse et de temps moite où j’ai mis pour sortir ma tête de poisson et mon chapeau melon, je fais la rencontre d’un cochon. D’un porc. D’un gros porc, d’un vieux verrat velu du ventre, étroit du dos, un mètre dix au garrot – un vrai pourceau. Me barrant le passage il me regarde sans me voir de son petit œil mort, pas vraiment hostile mais comme ailleurs, faussement indifférent (plus tard je comprendrai que c’est là l’un des signes de la faim), puis il me coince contre une pierre et je me laisse attendrir parce qu’il me rappelle certain cochon laineux caressé dans l’enfance : dans l’île où je suis né, garçonnets et cochons sont élevés ensemble, et je fus allaité en même temps que mes frères porcelets…

Le bigband continue à jouer, la trompette couvre les grognements du porc et personne ne prête attention à mes mines de poisson affolé. Je me laisse battre à coup de lattes, à coups de groin, plus quelques coups de dents car ce porc est gourmand. J’y laisse des écailles, et mon chapeau melon.

Le cochon, cependant, a de la conversation. L’affaire terminée, et son appétit satisfait, il me dit qu’il pourrait être pour moi une source de vie et de virilité, à condition que je le tue et que je le mange. Je lui réponds qu’il n’en est pas question, je remets en place mon veston, ramasse mon clairon, et me détourne en ayant perdu mon chapeau, le combat, mais pas ma dignité.

12. Repos

Mais oui, c’est bien ma tête humaine que je trouve accolée à ce jeune corps de faon qui passe sur la paroi ! Je suis une bête douce, timide et pleutre, mais curieuse des rencontres. Quand j’ai croisé la route de mon grand frère sorcier, je me souviens qu’il n’a eu aucun mal à prendre possession de moi. Que voulez-vous ? Avec une identité assez floue, des formes aussi changeantes, mon salut est dans la fluidité, et j’aime me soumettre.

Je me laisse diriger et il est pour moi un guide plein de tact. Il fait, avec ses mains, des tours de passe-passe, faisant paraître et disparaître les images, m’en racontant de belles, me faisant voyager. Il est plus grand, plus vieux, plus sage et plus fou que moi. J’aime sa façon de me faire marcher.

Nous ne livrons aucun combat. Nous cheminons ensemble, chacun à sa façon, en écoutant les airs heureux des premiers temps du jazz. On peut lire aujourd’hui sur certaines parois les traces entremêlées de nos empreintes…

13. Troisième round

Il faut du courage pour aller jusqu’au bout de la métamorphose, de la chance, l’aide de quelques esprits bienveillants, et beaucoup de souplesse aussi. Il faut se montrer vif, ondoyant, inventif, pour choisir chaque fois la forme qui convient. Pour franchir les miroirs des falaises se faire tichodrome. Pour avancer sur les chemins tranchants, s’inventer des sabots. Pour traverser l’autoroute qui saigne la forêt, réinventer le mégacéros à la longue foulée ou l’antilope blanche. Pour aller dans la nuit des gouffres maritimes, allumer sa lampe de baudroie des abysses. Pour endurer la douleur du passage, retrouver la patience résignée des derniers survivants d’espèces disparues. Pour apaiser en soi la bête blessée, se muer en soigneur, en poisson infirmier, en renne léchant son faon avec toute la tendresse du monde. Et puis, il faut les mots, pas le silence étouffant mais les mots qui éclairent, qui guérissent, qui redonnent quand elle vient à manquer la force nécessaire à la métamorphose.

Cette fois j’ai revêtu mon plus beau masque de puma et je me déhanche au rythme des djembés en portant contre moi un bouclier d’herbes folles. Le sorcier rayé sort de l’ombre et, pour m’encourager à poursuivre mon voyage, me parle avec une fausse bienveillance et me fait présent de deux bâtons. Je m’en saisis, je les mastique et en expérimente aussitôt la puissance.

C’est à nouveau une longue chute, puis une reptation lente le long d’un tunnel blanc qui me conduit jusqu’au Roi des Morts. Je me recroqueville en fœtus, remonte ma naissance, franchis le Styx dont le nom seul naguère me terrifiait, puis je me redresse, fais face, rajuste mon masque de fauve, mon bouclier, sors ma dague, retrousse la peau de mes bras et commence le combat.

Mais je ne vois plus rien.

Je suis aveugle, ou bien il n’y a plus rien.

Je crie : « Mais où est-ce que je suis ? Mais où est-ce que je suis ? »

Des formes me frôlent et me font fuir jusqu’au gouffre. Je titube, chute à nouveau. Et je perds le combat.

14. Quatrième round

La mare qui accueille la ponte des grenouilles ne dure pas assez longtemps pour permettre à tous les têtards de se transformer, mais juste le temps nécessaire à la survie de l’espèce qui, pour s’adapter à la violence du climat, a développé une stratégie ingénieuse et sanguinaire. D’abord tous les têtards grandissent, s’épanouissent, consommant toutes les plantes disponibles. Puis, à mesure que l’eau s’assèche, que l’espace se resserre, que la tension grandit entre tous les membres de cette communauté menacée, certains individus deviennent carnivores. Il leur pousse, comme aux requins, deux ou trois rangées de dents qui leur permettent de déchiqueter et de manger leurs congénères, accélérant ainsi le processus. Eux seuls survivront quand il n’y aura plus d’eau. La violence les force à la métamorphose.

Mon sorcier est une grenouille ithyphallique qui ne se défile pas devant les défis, la violence, la vie. Après avoir avalé tous ses congénères et pris cette forme ridicule, il fanfaronne avec panache devant la lionne-montagne au corps puissant. Il la nargue. Il se moque d’elle. C’est une belle scène de parade et de lutte qui se prépare. Mon sorcier bande ses muscles maigres, bande, saute, s’exhibe − mange-moi, attrape-moi si tu peux – tandis que la lionne calmement le vise, écarquille l’œil, prépare la détente, ouvre la gueule…

Puis se jette sur lui, le dévore entièrement, et c’est peu dire qu’il perd le combat, ridicule jusqu’au bout.

15. Cinquième round

Le verbe n’est pas la chair, la page, la paroi ou l’écran ne sont pas la peau. Le désir les parcourt en échos contrariés, car le papier, la pierre ou le verre sont mauvais conducteurs et la vie n’y circule pas si bien. Ainsi la nymphe Écho croit-elle voir son rêve réalisé quand Narcisse prononce les mots qu’elle espérait : « Viens ici, retrouvons-nous ! – Retrouvons nous… » Mais la malédiction qui la frappe la rend bègue, fait d’elle un monstre maladroit. « Je mourrais plutôt que de m’abandonner à toi », dit Narcisse. « M’abandonner à toi… » répète la nymphe avant que d’aller se cacher, se tasser, se flétrir jusqu’à n’être plus qu’une voix sans visage et sans corps au fond de la forêt. La honte la force à la métamorphose…

Sur l’échiquier des écrans qui couvrent les parois elles se cambrent, se pâment, s’appellent, m’appellent, se rapprochent, s’éloignent, s’offrent, se refusent, se prennent, s’amusent, font bouger leurs lignes, s’écartèlent sans violence, mélangent leurs courbes, déploient l’infinie variété de leurs formes.

Tout, alors, n’est plus que désirs dansants et enivrante beauté.

L’enfant pudique des seins dévoilés cependant se détourne ; l’adolescent amoureux des miroirs, d’une telle réalité s’éloigne, et le jeune homme finalement s’en rapproche, fait mieux que la frôler, l’apprivoise, ou essaie ; puis elle échappe à l’adulte, renvoyé sans ménagement à ses détours, à ses atermoiements, à ses miroirs.

Qui sont froids.

Qui sont lisses.

Qui sont muets.

Qui ne l’accueillent pas.

Qui ne lui conviennent pas.

Et il perd le combat.

16. Repos

Ce qui te force, te laisse sans force, impuissant. Tu ne choisis pas la forme finale. Tu subis, ballotté, dévoré, déporté par un courant contre lequel tu ne peux rien. L’ordre social et l’ordre du monde, pour une fois en accord, supposent que le garçon, au sortir de ses épreuves, devienne un homme. Parfois les épreuves ratent. Parfois le mécanisme de la genèse s’enraye et c’est alors une étrange créature qui émerge de la chrysalide. Il est très maladroit. Il blesse et il se blesse. On dirait un cafard ! On dirait une taupe ! On dirait encore un enfant… Ses désirs sont des serpents cassés aux soubresauts imprévisibles. Il est irréparable, et œuvrera donc à réparer le monde − déclaré apte quand même pour ce service-là. Chamane, il voyagera dans le monde des rêves, des images et des paroles troubles. Quelle maladie l’a forcé à cette métamorphose ?

Cette fois je suis un chien, bon Cerbère efflanqué aux sabots de bouc, bon gros diable-sorcier désossé, après qu’on m’a mangé et recraché. Je repose au pied de ma maîtresse – moi dans l’ombre, elle dans la lumière. Je suis mort, nous sommes tous morts, la caverne est jonchée d’os et de lambeaux de chair mais ce n’est pas si terrible, pas si terrible d’avoir perdu le combat. On peut se reposer.

17. Une seule aile

Il y a tant de rencontres hasardeuses, tant de combats perdus, tant de métamorphoses pourtant. Porté par une vague, je sors des flots au rythme de « Doin the frog » et je retrouve lentement forme humaine. Je laisse derrière moi l’oiseau, la femme, le caïman et toutes les bêtes qui m’avaient trouvé à leur goût. Je ne garde, pour me couvrir et pour l’envol, qu’une aile.

Plus tard quelqu’un, en se moquant, me dit : « C’est dur de voler avec une seule aile ! »

Je sais.

18. Victoire

Mais voici maintenant la toute dernière pièce. J’arrive au bout de mon chemin de novice et, pour cette ultime épreuve, on m’a attaché tête en bas et laissé nu contre un tronc humide. Comme j’ai les yeux bandés je ne sais pas qui me frappe. Je reçois les coups sans pleurer. Je sais ce qu’il faut faire pour rester en vie : je déserte mon corps. Frappez tant que vous voulez, vous frappez un corps mort car moi, je suis passé dans l’arbre auquel je suis lié. Je regarde la scène de loin. Je m’enfuis, je m’enfouis, je creuse le bois. Ce sera le travail de ma vie.

C’est à ce moment-là que je trouve, au détour d’une veine, le signe que je cherchais.

Ce signe est secret, je ne peux rien en dire – si ce n’est qu’il est composé d’un tectiforme sans toit ni parois, d’une flèche sans pointe, sans ligne, sans empennage, ou juste de deux mots qui veulent dire tout mais sans lesquels rien ni personne ne veut rien dire du tout. On peut le garder serré contre son cœur mais on ne le possède pas : il gouverne son gardien, qu’il peut à tout moment quitter mais à qui il ouvre des possibilités de vision et de vie inédites. Il est la clé de toutes les métamorphoses.

Lorsque les coups s’arrêtent je peux revenir à ce qui reste de moi. Alentour l’air est tiède et je sens qu’il y a quelque part dans le cadre une rivière qui m’appelle, un arbre qui me tend ses branches, une plante pour guérir mes blessures. La douleur s’adoucit, mes liens tombent d’eux-mêmes.

Je marche dans la nuit claire de ce qui ressemble à une cave éclairée, la main posée sur ma poitrine où je serre mon signe. Je suis heureux. Mon désir comme une fille ou une liane se pâme, se dresse, se ramifie. Je me défais de ma peau d’homme puis je m’avance jusqu’à une grande plante protectrice en laquelle je me glisse comme dans un manteau, un ruisseau, le ventre d’une mère…

Et c’est ainsi que je gagne le combat.