III.

J’ai compté. Je n’ai plus compté. Je ne compte plus. Le temps s’est arrêté et je ne compte plus depuis qu’a éclaté mon cadre, disséminant ma faim. Le décor est tombé, les murs se sont relevés qui ne font plus obstacle à rien mais protègent ma reverdie. De nouveau on voit le pourtour de la petite fenêtre de la Cave s’éclairer et l’on entend au loin des clameurs de printemps. Dans l’air saturé d’encre et de térébenthine je sens la présence de mes insectes xylophages, et j’en frémis. Ils se tiennent près de moi, penchés dans le cercle de leurs lampes, comme attirés par la lumière, grattant qui avec sa griffe d’or, qui avec son couteau. Je suis leur plante. Je leur permets de voir, je leur permets de vivre. Je les tue bien un peu mais ils renaissent dans la matrice de mes fibres. Je les mobilise, je les immobilise, je fais d’eux des termites aveugles, de taiseux charançons, des sirex voués au silence des galeries mentales, et c’est vrai que quiconque les verrait ainsi occupés à creuser, entièrement repris par l’obsession de suivre leurs veines, pourrait penser qu’ils sont comme déjà morts ; mais je leur permets aussi de striduler, et je leur donne des ailes. Je suis leur prolongement. Je les sers, ils me servent : mutualisme symbiotique plutôt que parasitisme entre nous – nonobstant le fait qu’à trop me mastiquer ou me côtoyer de trop près il est possible qu’ils y perdent un peu plus qu’une antenne…

Je le sens, lui, près de moi : je suis lui, il est moi. Il agite sa patte dorée qui brille de gauche à droite, revient, recommence son tracé erratique. Je l’ai bien fait rêver, bien perdu, bien sauvé. Maintenant je lui laisse la parole.

*

Ici s’achève, ici recommence cette histoire rêvée dans la nuit de ma Cave. J’ai faim, je n’ai pas faim. Elle est là avec moi, ma plante guérisseuse, ma petite liane que je soigne, qui me soigne. Je la mordille, je me l’incorpore avec délicatesse, elle me redonne vie et nous mêlons nos faims – elle, jeune page lisse, et moi, à son service, sa servante, sa reine, tout occupé à la couvrir de mes baisers en pattes de mouche. Elle me happe, mon sang devient de l’encre et je meurs ; puis l’encre se change en sang, elle palpite, nous revivons ensemble : ainsi seulement, dans ce mouvement où la vie s’offre et se dérobe, je suis ce que je devais être. Nous sommes deux plantes, deux insectes qui ne gagnent leurs ailes que dans l’union.

Mon champ d’action, ou d’inaction, peut sembler restreint, mais c’est assez trompeur car j’essaime et voyage quand même, grâce à elle. Embusqué derrière ces lignes je rêve, je veille et savoure ce printemps neuf offert à tous.

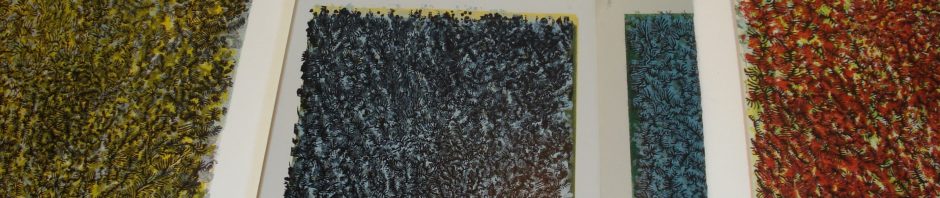

Plus loin, ailleurs, l’heure est grave. Penché dans le cercle de lumière qui ne laisse voir que ses mains au travail, mon compère le graveur est occupé à fabriquer les talismans qui nous guident et protègent. L’aube venue la balayeuse remonte la rue en projetant à travers la porte vitrée de l’Atelier les lueurs orange de son gyrophare. Les rumeurs de la ville préludent à la renaissance du monde. Au dedans ça sent la térébenthine et l’encre fraîche, à cause des épreuves encore humides de la veille qui, suspendues à l’envers au plafond, encore inaptes à l’envol comme les ailes du papillon au sortir de sa métamorphose, attendent le regard qui les fera voler vers d’autres latitudes, qui voyagera en elles, qui les emportera. Il règne cependant dans l’Atelier une quiétude un peu trompeuse, car chèrement gagnée sur d’extrêmes inquiétudes dont l’étalage cru ferait fuir le chaland – que l’on attend, pourtant.

Tout, ici, reste affaire de désir, affaire de faim. Quand le graveur grave, le printemps se remet à pulser, sang qui bat, sève qui gonfle sous l’écorce puis jaillit en gerbes de jeunes aiguilles, herses légères ou dents de dionée. Il y a là une vitalité que rien ne saurait apaiser, comme chez l’enfant qui, après avoir joué tout un long jour, joue encore à minuit – et ce n’est ni joyeux, ni triste mais intense, parce que de cette faim de jouer rien ne le rassasierait.

Le graveur xylébore voyage dans l’écorce. L’écrivain gâte-bois papillonne sur sa page. L’enfant joue. Le sax se lance dans une improvisation virtuose aux attaques violentes, au tempo intenable et qu’il tient cependant. Le temps n’existe plus…

Puis le soir revient dans nos demeures. Je me tourne vers la petite fenêtre et regarde mon reflet qui me regarde, le ciel qui s’assombrit. La table est encombrée d’outils et de feuilles. Tout retourne à la nuit. Quelque part on entend une voix psalmodier sur un air nonchalant :

Give me power

to devour

every hour –

prière pour tous les affamés.

La Table & Poitiers, avril 2016 / mars 2021.