Journal d’une plante carnivore

Ah ! vivre ! vivre ! Si vivre c’est avoir faim, envie, dents longues et lèvre goulue, œsophages roses et entrailles d’or, oui, faim de soleil comme la courge et le liseron, faim de sang et d’or, voici la vie !

Joseph Delteil, Le Vert Galant.

I.

1. J’ai compté

J’ai compté. Je n’ai plus compté. Je ne compte plus. Tout de même, cela fait bien longtemps que je n’ai pas mangé et qu’on m’a enfermée dans ce cadre trop étroit où je me tords et où je ne compte plus.

J’ai faim, je n’ai pas faim : cela dépend d’abord de l’orientation du sang, de l’encre, de la sève, de l’esprit. J’attends, je n’attends pas. Je suis patiente, je ne suis pas patiente. Je sais que c’est aujourd’hui qu’elle va passer, vrombissement parfumé, légère perturbation dans l’air tiède que rien d’ordinaire n’agite, bourdonnement doux d’abeille ou de mouche, et j’en frémis d’avance. Je sais que tout va se jouer dans l’heure, dans le quart d’heure qui vient. Elle s’approchera, me frôlera, se posera. Cela fait trop longtemps. C’est le moment.

Déjà la certitude de sa venue me détourne de l’attente, comme si c’était affaire réglée, elle dévorée, moi apaisée et pouvant reprendre enfin et jusqu’à la prochaine fois l’insouciance d’une vie sans faim. Je me détends. Me laisse aller. M’appuie sans vergogne sur mon cadre. J’éprouve en cet instant un détachement sincère – à moins que ce ne soit qu’un stratagème destiné à prévenir la déception qui ne manquerait pas de m’abattre si elle ne venait pas ?

Je regarde ailleurs. Je regarde dehors (c’est ce que je fais toujours face à un problème vital dont la résolution ne dépend pas de moi).

Vitre lisse, lumière voilée, matin pâle. Il ne pleut pas. Il ne grêle pas. Il ne neige pas. Il ne fait ni beau, ni mauvais. Ce carré de lumière fade qui éclaire mon cadre m’annonce l’aube comme le ferait sans doute la clameur des oiseaux si je pouvais l’entendre, mais ne me dit rien de la saison.

Naturellement, je ne m’intéresse à la saison que dans la mesure où cela concerne ma faim. Il y a, au printemps, de tendres larves qui ne demandent qu’à se laisser attraper, et l’éclosion des jeunes moustiques, même vue de loin, m’est une fête. En été s’épanouissent les taons aux yeux verts et à la belle fourrure fauve rayée de jaune (ce n’est pas parce qu’on aime avant tout mâcher et avaler qu’on n’apprécie pas la qualité de la présentation, et je suis devenue en la matière, par la force des choses, une raffinée). Je n’aime pas tant l’automne parce que les fruits fermentés accaparent les proies, mais j’attends toujours avec avidité les premiers froids qui les ramènent à l’intérieur − et l’on entend alors le bourdonnement furieux de leurs ailes ponctué par le cliquetis de leurs crânes qui, en heurtant le verre, semblent émettre le dernier S.O.S. d’un navire dont le chavirage imminent promet aux requins qui le cernent un festin !

Je sais qu’elle est là, si près de moi, passagère insouciante bien installée dans sa cabine. Elle ne bouge pas : c’est peut-être l’hiver qui l’engour-dit, et elle n’en sera que plus facile à saisir quand l’heure sera venue. Mais il y a tant de lumière à présent et l’air semble si doux : c’est peut-être l’été qui l’alanguit et, pauvre mouche, abeille sans venin, elle va venir près de moi en pensant seulement prolonger son repos…

Je regarde ailleurs, je regarde avant, car je suis plante de mémoire. J’ai connu peu d’insectes en vérité, et je ne voudrais pas qu’on me prenne pour une ogresse, ou un ogre (sur cette question du genre il me faut préciser que, si la majorité de mes congénères cultivés sont plantes mâles, je me sens pour ma part hermaphrodite, monoïque monocline à tendance autogame et sauvagement asexuée, ce qui me permet de procéder, par brusques rejets et semis imprévisibles, à ma propre expansion).

Celle que j’attends, celle qui ne va pas tarder à se lever, à s’envoler, à m’approcher, interrompant mon soliloque et m’amenant à l’extase, celle-là est, en un sens, mieux que ma favorite, mon unique, et celle dont, même avec toute ma maladresse de plante, je me suis le plus longtemps et régulièrement repue. Dans l’univers appauvri qui est le mien, je dépends entièrement d’elle. Si elle ne vient pas ma sève s’arrêtera et je mourrai : cela prendra peut-être du temps car la vie par réflexe s’accroche à la carcasse du corps comme le naufragé à sa bouée, mais je mourrai ; ou bien il me faudra, pour échapper à mon destin tragique, m’inventer une stratégie de sublimation, ou encore changer du tout au tout et devenir plante grimpante, lierre, vapeur, animal ou je ne sais quoi d’autre que je ne peux même pas imaginer.

Quelque chose a bougé.

Cette fois je me tends. Je tends et je détends mon tronc, ma tige, je laisse s’étirer le félin de ma faim. Elle se lève, j’ai faim. Elle approche, j’ai faim ; et si je feins le contraire ce n’est plus que par pudeur ou par ruse, comme le fauve fait mine de dédaigner la proie qu’il convoite, exprimant par toute sa posture l’indifférence du rassasié − et puis, l’instant d’après, ce sont des ailes froissées, une nuque qui craque…

Un froissement, un craquement, une onde parfumée : cette fois c’est le moment. Elle approche, je ne pense pas à elle. Son souffle fait vibrer l’air mais je concentre toute mon attention sur une fissure que je n’avais pas remarquée, juste au bord du cadre, une petite fissure par laquelle suinte sans doute un peu d’eau quand il pleut très fort, et qui me relie au monde extérieur…

La vibration a crû, décru, puis cessé. Elle ne s’est pas posée.

2. Un combat de rats

Il faut bien l’avouer, la frustration, le dépit, la vexation ont été considérables. Ma faim s’est réveillée en vagues, petite tempête, écume sur les crêtes, tous ses harpons tendus vers quoi ? Combien de temps avant que ne revienne la possibilité du repas ? Je suis restée encore un moment dans l’espoir d’un revirement, et puis je me suis mordue moi-même de rage jusqu’à arracher et avaler des lambeaux de ma propre chair. Il m’a fallu pour me calmer, et mornement me digérer, tout un long jour.

Maintenant le carré de lumière a jauni. Il y a du pollen partout (ce n’est donc pas l’hiver), mais pas d’abeille, ni de guêpe, ni de mouche, ni de moucheron.

Je pense à ce moucheron que j’ai mangé naguère et je sens remonter en moi le souvenir du duvet tendre de ses pattes frêles, de son squelette exquis, de ses ailes translucides d’ange funèbre. Je pense mouches, moustiques, moucherons, guêpes et abeilles, et le carré blanc de mes rêves se macule d’insectes écrasés.

Parfois repasse ici l’ombre d’un oiseau et j’envie la liberté avec laquelle il semble fendre l’air et se repaitre pour de bon de ce qui n’est pour moi qu’un rêve. L’air n’en vibre pas davantage mais se réchauffe, tout se réchauffe et me rappelle mon pays natal, mon marais, mon bayou. Par la pensée je peux me recréer ces rives-là, où je m’adonne sans vergogne et sans bouger à la violence. Qui me verrait plantée là sous ma serre, taciturne, pacifique, ne pourrait deviner l’agitation, l’exaltation, la frénésie qui me saisissent devant ces mêlées de lucanes, ces affrontements de lucioles et la foule vociférante des cloportes qui les entourent. Ma faim me lacère. J’ai mal, j’ai faim – tellement faim que je pourrais me repaître d’un rat.

Dans le théâtre de ma cage je me délecte de combats de rats. Voilà. Voyez.

La scène se passe au fond d’un grenier sale rempli de vieux foin dont les couches inférieures ont formé un riche humus où s’enterrent les lombrics, les orvets et toutes sortes de larves. On peut sentir, outre l’odeur âcre du foin, des remugles de pourriture à faire se pâmer toutes les mouches, et le vrombissement régulier des libellules signale la proximité du marais.

D’abord, roulements de tambour et grincements divers, la voix d’un clown bonimenteur stridule dans les aigus :

Rat, lève-toi.

Rat, viens à moi.

Rat, donne-moi

ta queue, tes griffes,

ta peau de rat,

ton odorat.

Rat, je deviens toi

aussi rusé

aussi retors que toi.

Rat, prépare-toi

au premier round du grand combat

aux coups de triques et au « supplice

de l’épingle cruelle

qui porte à la peau » –

ta sale peau

de rat debout.

Puis le rat entre en scène, et la litanie des combats commence…

Bien vite l’exaltation retombe : échappatoires que tout cela, et stratégies douteuses pour ne pas voir que je me fane ! Pour survivre, savez-vous, il m’arrive de laper la rosée qui perle à mes feuilles et de ronger les parties les moins utiles et les plus vigoureuses de mon anatomie, qui repoussent ensuite ; mais le dégoût me vient et je ne veux plus de moi.

Ce qu’il faudrait c’est être prédateur aussi désirable qu’une proie.

3. Les sucs de la séduction

Trouver en soi les sucs de la séduction, la courbe qui attire, le parfum qui affole, l’entonnoir en lequel tu glisses et immanquablement succombes. Travailler à cela.

Les filaments de Rafflesia arnoldii restent cachés au sein de la vigne qu’ils parasitent avant de donner naissance, au bout d’une à deux années, à la plus grande de toutes les fleurs simples du monde, qui atteint un mètre de diamètre, pèse dix kilos et dégage une odeur de viande putréfiée capable d’attirer les mouches qui la polliniseront à des lieues à la ronde.

Irrésistible.

(Mourir et pourrir pourrait renforcer mes attraits ?)

Plus patiente encore, l’inflorescence d’Amor-phallus Titanum, le très célèbre Pénis de Titan, met dix ans avant de déployer sa tige blafarde, qui peut alors dépasser le mètre cinquante et qui, pendant trois jours, dégage elle aussi ces remugles de charogne et de fromage dont raffolent les insectes.

(Qu’on m’apporte un camembert ou quelque reblochon faisandé, j’aurai tout essayé.)

Il y a aussi toute la gamme des séductions passives : on peut sculpter ses formes pour en imiter d’autres reconnues comme étant attirantes ; ainsi l’orchidée imite l’abeille qui, tentant de s’accoupler avec ce leurre, viendra la féconder.

Il y a encore toute la gamme des pièges actifs, tentacules qui tâtonnent, mâchoires qui se referment, triangles tissés de rets parfaits − encore faut-il que la proie s’approche.

Je puise dans le soleil de la serre un regain d’énergie. Sans bouger je m’affaire, bombant le torse, soignant mes chairs. Chère, lorsque tu t’approcheras, je ne ferai qu’une bouchée de toi ; je saurai être foisonnant, odorant, ondoyant − irrésistible.

4. Dire donne un cap

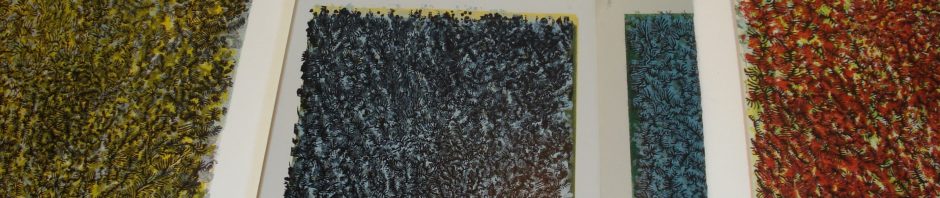

Rien n’a objectivement changé dans ma situation, mais dire donne un cap à ma vie végétale et cela change tout. C’est un don, une grâce, et pour moi, pauvre plante, une source de stupeur depuis que j’en ai pris conscience car ce n’est pas si courant : je suis plante parlante ! Malgré la fatigue et les fréquents découragements, je peux suivre de jour en jour non seulement le délitement de la faim, mais aussi le mouvement inverse de la riposte que je viens d’engager : ici cela s’affaisse, ici je raffermis ; ici cela se ride et là je tends mes fils, je tisse, je creuse, j’élabore avec des images et des mots tout un réseau de petits cœurs et de neuves brindilles.

Le jeu est perdu d’avance, sans doute, mais pas perdu pour tout de suite, pas avant quelques derniers combats gagnés sur la faim et quelques belles scènes de saines dévorations.

Je lance mes fils. Je dessine dans l’air comme le font les abeilles, je trace des formes compliquées comme les larves qui travaillent le bois − oui, je parle leurs langages.

Parler ne permet pas de déjouer la faim mais de jouer avec elle, de la mettre à distance, comme on mastique sa propre langue pour tromper la soif en salivant. Je mastique mes langues. Ma serre bourdonne d’appels dont le code confus pourrait résonner de façon familière, quoique trompeuse, aux sens de n’importe quelle bête passant par ici.

Dommage qu’il n’en passe aucune.

5. Vertiges de la faim

Parfois il me semble que c’est la faim qui, plutôt que de me tuer, me maintient en éveil, me fait vivre : rassasié, je dormirais.

Souvent j’éprouve à l’observer un contentement qui vaut presque un repas. Cela fait comme une petite ébullition chaude dans l’eau froide, un jet d’encre de seiche, quelque chose qui crépite et scintille dans l’âtre, quelque chose d’extrême-ment attisant. Cela creuse un vertige dans le corps et l’on sent tous les flux qui traversent et agrandissent le peu que l’on perçoit du monde : le monde de ma faim devient vaste comme un ciel nocturne, ample comme une vague. Cela ne désaltère pas plus qu’un flocon de neige posé sur une langue brûlante, mais cela redonne l’idée de la cascade. On sent les caresses du courant, l’eau et les algues ballottées sur les bords, et comme l’écho d’un grand vacarme étouffé. On sent le goût du fer sous les crocs. On en mastique de plaisir, délivré de la crainte de cet assouvissement qui toujours et finalement se mue en ensevelissement.

Je regarde et savoure ma faim sans fin, mon désir épuré qui ne dépend d’aucun objet, mon attente idéale, ma faim de loin, ma faim de tout qui me porte, qui m’emporte et qui me mène à tout.

Tu vois que tu peux venir, à présent, puisque je ne t’attends plus.

6. Je saigne

Aujourd’hui je saigne. Tout arraché, tout écorché, veines ouvertes, tout maculé de sève, en vrac et furieux, tellement furieux ! Il faut avouer qu’il y a de quoi.

Je baignais dans la quiétude d’une vraie liberté, triomphant renonçant bien planqué dans la cellule de ma serre, quand une vibration familière m’a ramené à la réalité, réduisant aussitôt à rien mon orgueil. Cela s’est fait très vite, comme le battement de cœur d’un petit mammifère : systole, la flamme de l’espoir s’est rallumée puis, diastole, s’est éteinte, soufflée, à mesure que la vibration s’éloignait. Je n’ai rien vu venir, n’ai pu anticiper. N’ai pas même apprécié l’élégance de l’esquive : ainsi les digitales agressées par une patte ou un bec laissent tomber leurs tiges et jouent les desséchées – mais cette fois ce n’est pas par ruse que j’ai laissé s’affaisser mes feuilles ; tout un essaim aurait pu s’y poser sans que je réagisse.

Outre le dépit naturel que l’on peut ressentir quand la réalisation du désir se trouve à nouveau et peut-être à jamais différée, la colère et l’abattement qui ont suivi étaient également justifiées, je crois, par la déception de me découvrir si peu libre. Il m’a fallu du temps – le temps de ce discours – pour comprendre la chance qui venait pourtant de m’être donnée : non seulement il était à présent presque sûr que ma faim allait être tôt ou tard assouvie – le signe, quoique fugace, semblait si clair – mais l’incertitude du moment, et le fait qu’il dépende en partie de ma capacité à le préparer, m’octroyaient désormais la très haute responsabilité de m’en rendre digne.

Ainsi ma faim a-t-elle pris un nouveau départ.

7. La vie sombre

Départ ou fin ? La vie sans faim, sombre. Mais il faut revenir en arrière, encore une torsion avant l’écrasement.

Trop de lumière, il y avait trop de lumière dans ma serre là-haut, et cette lumière trop vive a fatalement fini par me donner un trop-plein de vigueur qui a relancé le cycle d’expansion et de flétrissement dans lequel je suis enfermée puisque, rien à faire (il faut bien l’admettre sans se payer de mots) : il n’y a plus rien à manger, et aucun bourdonnement dans l’air mort.

Tant de lumière ! Toute cette lumière ! Je me sentais repousser, pleine de vigueur, toute verdissante d’espoir, lorsqu’on m’a brutalement descendue de la serre au sous-sol, dans cette cave bien sombre, bien isolée, où je me trouve à présent. Le liseré clair autour du soupirail, c’était encore trop : je m’en suis détournée et je ne le vois plus.

Plus de lumière, et presque rien de vivant ne peut plus passer par ici : cela m’apaise, ma faim s’éteint et ma terre stérile s’appauvrit encore. Bientôt je cesserai même de lancer ces signes qui ne signalent à personne mon absence mais sont mes soubresauts de plante mâchée à mort.

Plus de lumière, plus un souffle ; la lutte s’arrête ici où ça dépote, silence à fond et requiem pour la plante morte de faim !

Je baisse la tête, ferme mes feuilles, savoure l’abandon qu’offre la claustration et toutes ces défenses qui me protègent de l’attente humiliante : la porte calfeutrée, les murs épais, les ombres pliées ; puis survient cette idée comme une trappe qui se rouvre : et si, malgré tout, profitant de quelque ouverture secrète que je n’aurais pas repérée, la chère mouche néanmoins revenait ?

Mentalement je mastique cette idée qui maintient, mon dieu que la vie est têtue, la possibilité de la faim.

8. Tout nuit

Tout nuit. Tout me nuit. Le jour, la nuit. Le silence, le bruit. L’espace clos se referme encore et ma nuit s’obscurcit de tourbillons noirs qui me cernent, me fouettent, m’étranglent, me sectionnent. Maintenant je me vois telle que je serai, telle que je suis : lambeaux de plante séchée sur la dalle, squelette d’arbre.

Le déplacement m’est interdit. Je n’ai pas d’autre congénère et je ne sais pas, je ne peux pas, entrer en relation avec qui que ce soit, quoi que ce soit d’autre que moi. Je suis, plante malade, enfermée en mon corps et sans possibilité de délivrance : on pourrait toujours rire, si on l’entendait – s’il y avait quelqu’un pour entendre – de mon histoire, et rétorquer qu’il y a pire cauchemar : il n’y a rien de pire que d’être enfermé dans son corps sans aucune possibilité d’en sortir. Il n’y a rien de pire que d’éprouver cette faim que rien ne calme. Tantale, vieux frère, malheureux cannibale, ma vieille tarentule, toi seul peut me comprendre !

J’avais trouvé par miracle dans mon évolution le moyen de compenser la pauvreté de mon milieu, et je pouvais me croire, dans une certaine mesure, à l’abri du danger de trop dépendre de la lumière comme la plupart de mes semblables, mais c’était au prix d’une dépendance plus terrible encore vis-à-vis de l’insecte, de l’abeille, de la mouche, dont je comprends maintenant qu’elle ne reviendra pas.

Je ne peux quand même pas ne vivre que de moi ! Je ne peux pas vivre ainsi, et je ne peux pas mourir non plus, pas si vite en tout cas, même en tentant – je tente – de pousser le pot jusqu’au bord de la table.

Elle ne viendra pas, comme c’est dur à croire.

Tout nuit. Tout est nuit. Pas un bruit dans la nuit, pas un éclat.

Soudain je crois voir comme l’éclair d’une flammèche qui s’allume, qui s’éteint, qui reluit. Ça clignote, ça se brouille, comme les étoiles que je voyais naguère dans le ciel de ma serre au temps où j’avais droit au ciel (et dieu ! je me plaignais pourtant !). Tous les sens en éveil je tends la seule tige qui me reste…

Mais ce n’est pas une lumière d’insecte, pas une luciole, non. Je crois que c’est seulement la lumière interne de ma faim, ou un souvenir de lumière qui papillonne derrière la paupière de mon œil de cyclope : une illusion, vraiment rien.

Tout est nuit, tout nuit. Pas un éclat, pas un bruit.

Soudain dans ce silence j’entends comme un tout petit frottement intermittent. Ça avance, ça s’arrête. Ça repart, avec une alternance de rondes, de soupirs et de croches ponctués de temps en temps d’un coup sourd dont l’onde monte par mes racines et me rappelle le choc des mouches contre les vitres. Tous les sens en éveil, je tends la seule feuille qui me reste…

Mais ce n’est pas un bruit d’insecte, pas une mouche, pas un faucheux, non. Je crois que c’est seulement le bruit interne de ma faim, mon gargouillement de plante affamée − une illusion, autant dire rien, ou autant ne rien dire.

C’est sans espoir.

9. La patience des plantes

Ma faim pourtant dure encore, comme le jour en montagne dure sur les falaises après que le soleil s’est couché ; ma faim s’attarde, comme l’image du feu s’attarde sur la rétine derrière la paupière close ; ma faim rôde comme les fantômes dans la maison du mort ; ma faim persiste comme persistent les habitudes sans objet, le désir chez l’esseulé, l’odeur des fleurs fanées autour desquelles les insectes reviennent tourner dans l’espoir de trouver à manger (et si je meurs pour de bon dans ma cave ou si je fais semblant, est-ce qu’elle reviendra ?).

C’est chose étrange que ma faim. À mesure que l’isolement auquel on m’a condamnée m’en sèvre, il me semble que l’idée de la mastication m’abandonne. Je reste gueule béante, comme les caïmans assoupis au bord du marigot qui semblent digérer la lumière, ou comme ces cigales qui, pensaient les anciens Grecs, ne se nourrissent de rien d’autre que des vibrations de leur chant : plante idéale, pur esprit, aussi amorphe que plante en plastique ou bouquet sec.

Je voudrais pouvoir dire à l’invisible déité qui m’a déposée là qu’il n’est pas utile de poursuivre l’épreuve, que ma faim s’est éteinte, que de ma vie je ne pourrais de toute façon plus rien manger, que je me désintéresse de la question ; puis je reconnais mon mensonge, car le caïman ne dort ni ne digère mais ne fait rien d’autre qu’épier la prochaine proie, et la cigale tout en chantant perce de sa trompe l’écorce et se nourrit de sève comme moi, mauvais renonçant, je me nourris de bavardages et de faux espoirs.

Sans doute je ne pourrais plus manger maintenant (je n’étais déjà pas si vorace). À force de jeûne la nourriture m’écœurerait. Il me reste des dents mais plus d’estomac et manger me tuerait peut-être, à cause de l’indigestion qui s’en suivrait ou, plus sûrement, à cause du désespoir que ferait naître en moi mon impuissance à être rassasiée.

C’est chose étrange, vraiment, que cette faim que rien ne peut plus ni rassasier ni arrêter et qui me condamne à feindre sans fin d’être en vie dans le noir.

C’est juste après le mot « noir » que je l’ai vu et entendu à nouveau. Cette fois, c’est certain : je ne suis pas seule. J’ai entendu un frottement timide mais appuyé, suivi d’un choc ; j’ai vu une flamme briller. Qu’est-ce que ça cache ? Qui est-ce qui se cache près de moi dans le noir ? − Ça recommence, ça marche chaque fois : « dans le noir ! », « dans le noir ! », et chaque fois, un petit choc suivi d’une étincelle.

Ce n’est pas sans espoir : voici la conclusion à laquelle je suis arrivée ; il y a tapis dans l’ombre de possibles renforts et moi-même, je ne suis pas sans ressources.

D’abord, j’ai faim, je suis quand même en vie. Je sens ma faim encore chevillée aux racines – et même si, par compassion, on me déracinait, ma faim renaîtrait ailleurs sous une forme ou une autre. Ma faim est immortelle : ce n’est pas une très bonne nouvelle pour moi, qui semble ainsi condamnée à une souffrance éternelle, mais cela laisse du temps pour trouver une issue…

Ensuite, je sais parler. Cela m’est si naturel que je n’en avais pas saisi d’emblée toute la bizarrerie ni tout le potentiel. Il est normal et très habituel que les plantes, que les arbres, commu-niquent ; mais moi, je ne communique pas, je parle seule, et je sais imiter des langages qui ne m’appartiennent pas. Je ne sais pas quel savant fou ou quelle divinité maline a procédé à l’hybri-dation qui me constitue, mais c’est un fait : je suis toute palpitante de parole, j’ai des mots pleins mes pièges et c’est là, peut-être, une arme de défense, de séduction ou d’expansion plus puissante que toutes celles ordinairement réservées à celles et ceux de mon espèce.

Je parle, et je suis plante savante – en tout cas, je réfléchis. Encore un atout à ne pas négliger. Je suis consciente du monde qui m’entoure, consciente de moi, de mon passé, de mon présent, de mon futur. Par l’imagination je peux me projeter dans le temps, dans l’espace, et faire de ma nuit un cinéma – je l’ai déjà fait tant de fois, ici même, dans ce journal que j’élabore comme une abeille fait son miel, ce soliloque qui est mon miel, qui me nourrit, qui me maintient en vie ou se repait de moi.

Je peux refaire la scène des rats, si je veux (j’aime, je n’aime pas cette scène). Je peux réinventer mon abeille, ma mouche. C’est bon, c’est beau, c’est distrayant et cruel, cela ravive ma faim et c’est une façon de l’assouvir malgré tout sans bouger, sans mâcher, sans rien avaler certes, mais la brève vigueur qui me revient alors est bonne à prendre, tout ce qui redonne de la vigueur est bon à prendre.

Je suis plante pensante, patiente, endurante et imaginative, allez : je saurai m’en sortir.

Je suis plante savante : je sais qu’il existe dans le monde des algues, des champignons, des bêtes qui produisent de la lumière. Il suffirait que je me procure, ou qu’on m’apporte, ou que j’invente, quelques-unes de ces enzymes nommées luciférines pour que je brille à mon tour, et ce serait non seulement la fin de la nuit mais une source d’attraction inouïe pour de possibles insectes (car je n’en démords pas, c’est un insecte que je veux). Les organismes évoluant dans les fosses marines développent spontanément ce type de facultés : il n’y aurait rien de si étonnant à ce que, une nuit ou une autre, je me mette à briller.

Quelque chose justement brille à nouveau dans le noir, qui se déplace de gauche à droite lentement puis qui revient très vite vers la gauche en descendant, laissant une traînée dorée qui ne peut pas être l’éclat du soleil mais qui éclaire presque imperceptiblement – mes sens s’aiguisent un peu plus chaque nuit – la cave où je me trouve, où je me cherche. On entend en même temps ce chuintement qui semble une respiration. Il y a dans le noir quelque chose de vivant, quelque chose qui se mange peut-être ?

Je me dresse, j’appelle… L’étincelle disparaît, le frottement s’arrête.

Je me replie, je me tais à nouveau. Je suis patiente comme une plante.

10. Je m’éteins

J’ai faim, je n’ai pas faim. Pour être tout à fait honnête (j’essaie de l’être), je ne suis pas certaine qu’il soit dans ma nature de rester affamée. Je sens même en moi des prédispositions pour la paix des plantes vertes, l’embourgeoisement du géranium, le renoncement du lichen, l’humble autosatisfaction du liseron, la légèreté du coquelicot : souvent je me dis que j’aurais pu être une toute autre plante. Bien sûr, quiconque me verrait constaterait que je suis pourvue de mâchoires ; mais comme pour tous mes congénères, ce sont seulement des conditions extrêmes qui me poussent à adopter une attitude carnassière par ailleurs dépourvue de vraie violence. Dans des circonstances d’ensoleillement ordinaire et si le sol est riche, attraper de temps à autre une mouche n’est qu’une gâterie, un supplément d’âme ou de ventre, un luxe.

Penser cela, c’est déjà faire venir en soi des images de paix, de confort, de renoncement, de satisfaction ou de légèreté ; le dire, c’est rendre palpables les idées ; mais depuis quelque temps je fais mieux : je ne me contente plus de le dire, je le chante et le danse ! À mesure que je mastique mes paroles je bouge légèrement mon corps de gauche à droite et de droite à gauche, et cette ondulation produit une sorte de lumière.

Naturellement c’est une bonne chose pour moi, mais c’est peut-être dommage car je crois que cela contribue aussi à me maintenir dans l’œil du cyclone de la désespérance, cette zone habitable au sein de l’inhabitable qui à la fois me protège de la douleur et m’empêche d’aller jusqu’à son terme, ce qui pourrait me tuer mais aussi me sauver.

Que voulez-vous ? Je me découvre au bout du compte plante bien banale, soucieuse de survie et de douceur plus que de liberté. Il est doux de se dire : je n’ai plus faim, je suis tranquille ; nul insecte ne viendra plus, je ne mangerai plus jamais. Se dire cela, c’est s’assurer une agonie paisible, prolongée et bien à soi ; je n’en demande pas davantage.

Il est cependant possible que la situation exige de moi une autre réaction. Je perçois de plus en plus souvent des signes de présence, lueurs, coups sourds, bruits d’eau, grésillements, gargouillis organiques (à tel point que j’en viens parfois à regretter le silence qui régnait lorsque je suis arrivée dans la cave). Tous ces signes renforcent le sentiment que j’ai d’être l’objet d’une expérience : si l’on m’a plongée dans le noir, c’est peut-être pour voir si je saurai m’inventer de nouvelles mâchoires, ou bien s’il me poussera des tiges gluantes de cinq mètres susceptibles de rouvrir une issue. De fait je ressens dans mes fibres la possibilité, la nécessité même d’une métamorphose, et je sens également qu’il n’est pas possible de s’engager dans une aventure aussi radicale sans faire preuve de volonté.

Mais c’est raté. Mon mal s’étiole, pas assez vif pour me pousser à ces extravagances. Je parle encore, petite lueur, petite chaleur, puis je pâlis, je blanchis comme un corail malade, je m’éteins, je me tais.