Retour aux sources géopoétiques

Work in progress, lectures nombreuses en cours.

Pendant que les voisins blaireaux, après avoir amassé des monceaux de feuilles au fond de leur terrier, commencent leur hivernage, je poursuis le mien très confortablement installé dans mon bureau du deuxième étage, mes propres feuilles se présentant sous la forme de carnets et de livres principalement de la collection d’Actes Sud « Mondes sauvages, vers une nouvelle alliance », une trentaine de tomes lus à ce jour.

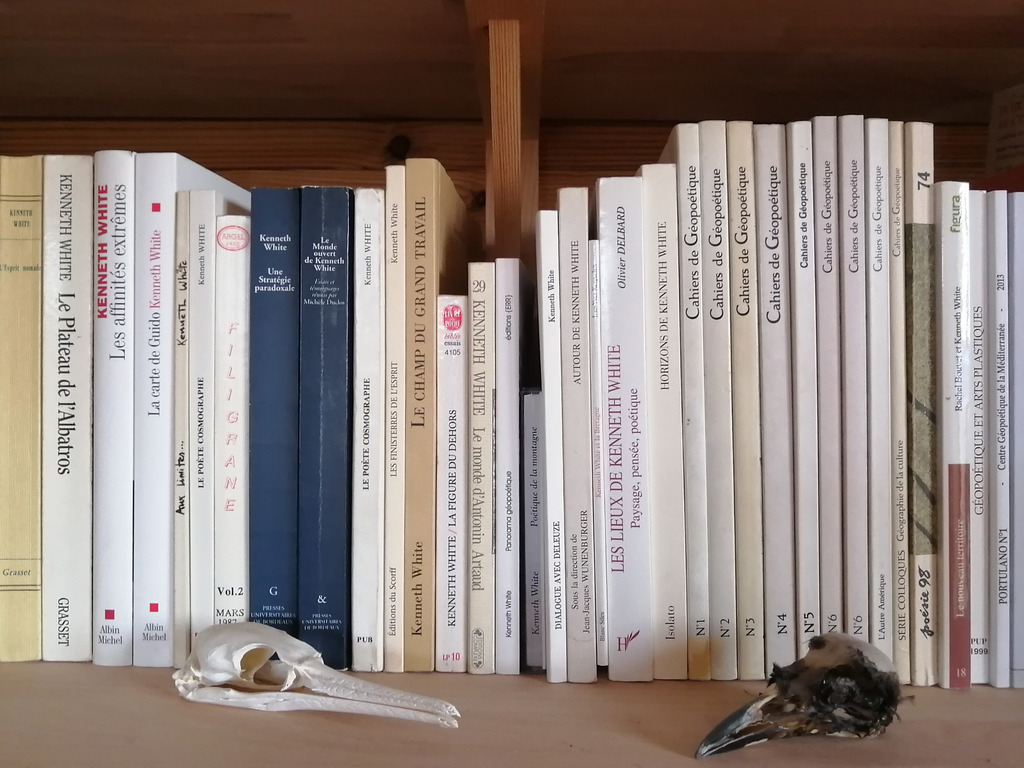

Lisant et relisant – avec une fébrilité que je n’avais pas connue depuis longtemps – Baptiste Morizot, Vinciane Despret, Thom van Dooren et bien d’autres, j’ai le sentiment troublant que cet espace géopoétique naguère nommé et balisé par Kenneth White, qui m’a tant stimulé il y a trente ans mais dont l’audacieuse tentative d’ouvrir « un nouvel espace culturel » s’est peu à peu perdue dans le brouhaha brouillardeux de l’époque, a continué à émerger à travers ces autres œuvres qui font joyeusement tomber les frontières entre les disciplines (philosophie, écologie, histoire, éthologie, ethnologie…), les genres (essai, fiction, poésie, « écobiographie »…) et les mondes (humains, animaux, végétaux – mêmes les montagnes et les rivières se mettent à danser sous les plumes de Morizot ou d’Olivier Remaud…).

Le lien est parfois explicite, sous la plume de Rémi Marion évoquant l’ours polaire comme « animal géopoétique » ou sous celle de Jean-Philippe Pierron à propos d’Aldo Leopold, mais peu importe ici les filiations, affiliations, allégeances, appropriations, étiquetages : il me semble que nous voici revenus à la base du projet géopoétique, qui était de fonder un nouveau rapport au monde « sensible, intelligent, complexe… où vivre pleinement » en toute connivence avec l’ensemble des vivants.

Dans le marasme des nouvelles accablantes, ces lectures rouvrent des perspectives qui donnent à nouveau de l’allant.

Comme cela coïncide avec la création d’une nouvelle « revue internationale géopoétique » sous la houlette de Laurent Margantin, j’espère bien en dire deux mots dans le prochain numéro. Cela rejoint aussi la superbe performance de Jean-Louis Michelot et Yvan Dendievel à partir du livre de Jean-Louis Sur le Rhône.

Le dehors et le dedans, la nature et la culture, la terre et l’homme, tout cela sans doute est, à un certain niveau, du pareil au même, et l’homme aussi bien que l’arbre fait partie de la nature – mais même dans une perspective non-dualiste, il importe de conserver ces pôles distincts qui se co-construisent pour pouvoir travailler à affiner leurs rapports, ce sans quoi se referme toute perspective de renouveau. Ainsi abandonné-je mes projets d’écriture trop centrés sur ma propre histoire, ma propre mémoire (adieu Madère), au profit d’un retour aux sources géopoétiques.

23/11/24