« Avec ma tête de littéraire… »

(sciences, lettres & méliphilie)

« Avec mes collections de lézards, de squelettes et de fossiles (…) j’étais destiné à plonger la tête la première dans une filière scientifique. Problème. (…) J’étais une quiche en math, en physique et même en biologie. (…) Avec ma tête de littéraire, que faire ? »

Sylvère Petit, En attendant les vautours

« Travailler à l’intersection de l’art et de l’histoire naturelle (…) n’est plus une alliance incongrue, mais une alliance nécessaire dans la quête qui est la nôtre : renouveler notre manière de voir et ainsi de concevoir et de parler du monde vivant. »

Estelle Zhong Mengual, Apprendre à voir

Les fortes pluies tombées ces derniers jours sur le massif de Belledonne ont rempli les ornières et les gouilles, provoqué une première poussée de girolles et surtout fait sortir par centaines les escargots, les limaces et les lombrics dont les blaireaux se nourrissent et dont dépendent tout particulièrement les blaireautins, pour qui un été de sécheresse peut s’avérer fatal. D’ordinaire j’aime la pluie, mais le faible taux de survie des jeunes m’a rendu si inquiet que je l’ai accueillie cette fois avec une véritable euphorie. À un quidam qui se plaignait du « mauvais temps », j’ai répondu tout de go : « Mais tu ne te rends pas compte, grâce à cette pluie… ils vont vivre !… » Stupeur. « Qui ça ?… »

Autour du terrier, que l’ajout d’une deuxième caméra alimentée par panneau solaire me permet désormais de surveiller avec plus d’efficacité, l’activité a pourtant beaucoup diminué, passant d’une centaine de déclenchements quotidiens à moins d’une vingtaine. Ce n’est pas tant que les blaireaux restent à l’intérieur par peur de se mouiller, mais plutôt que leurs absences durent davantage, sans qu’il me soit possible de savoir s’ils partent vraiment loin (« plus les blaireaux passent de temps hors de leur terrier, plus ils parcourent de longues distances », note Gosczcyński cité par Do Linh San) ou s’ils vont s’abriter dans des terriers secondaires. Je suppose que l’abondance de nourriture en ces nuits chaudes et humides les pousse à faire bombance. En principe, « les sorties les plus longues concernent les milieux où les conditions climatiques sont défavorables (…) et la nourriture abondante » écrit Do Linh San, mais « une pléthore de nourriture peut produire un effet similaire », note-t-il également : sa remarque est justifiée par des observations automnales (« les sorties durent presque 3 heures de plus en automne »), mais ces fortes pluies de début juin – auxquelles risque de succéder une période de sécheresse et de disette – ne sont-elles pas comme un petit automne ? Il est de toute façon « très difficile de donner une explication universelle à la façon dont [les conditions météorologiques] influencent l’activité des blaireaux en dehors de la période hivernale, car les relations de cause à effet peuvent changer considérablement suivant les milieux et les saisons » (Le blaireau d’Eurasie, p. 68).

Souvent Vara s’en va seule avec le blaireautin que je nomme « Courage », pendant que « Prudence » attend devant la gueule du bas avec une certaine impatience, si j’interprète correctement sa manière de tourner en rond, humant les alentours avec la truffe retroussée, et de se précipiter vers sa mère et son frère lorsqu’ils reviennent. « Prudence » est-elle une femelle, et « Courage » un mâle – ainsi qu’il m’a semblé pouvoir le vérifier à une ou deux reprises ? En la quasi absence de dimorphisme sexuel et chez des individus immatures « pour lesquels les testicules sont en position abdominale plutôt que descendus dans le scrotum » (op. cit. p. 42), il est très difficile de le savoir. Je ne peux même pas savoir si c’est toujours le même blaireautin qui reste momentanément seul, car peut-être la blairelle part-elle avec un petit différent chaque fois ! Il me semble tout de même plus probable qu’il s’agisse du même ou de la même, celui ou celle qui semble toujours un peu à la traîne et fait montre d’un peu moins de vaillance dans le jeu, mais le fait de rester à la traîne peut également être interprété comme la manifestation non d’une supposée « prudence » mais du « courage » propre aux explorateurs, tant et si bien qu’il n’y a pas moins d’ambiguïtés dans ces images que me donnent à voir les caméras que dans le plus sophistiqué des poèmes…

À propos de prudence, ce que j’imagine de la rigueur scientifique devrait sans doute m’inciter à en faire preuve en abandonnant cette façon de nommer ces blaireaux que j’ai tant de peine à différencier. J’aurais mieux fait de continuer avec les chevreuils, ai-je dit une fois en bougonnant, on ne passe pas son temps à se demander qui est qui, ou bien de suivre mon idée initiale qui était de me consacrer aux orthoptères (car, oui, j’aime aussi beaucoup les criquets, sauterelles, les grillons), ce qui aurait réglé la question de façon encore plus radicale ; mais je n’ai pas choisi, ce fut le Blaireau, parce que c’était lui, parce que…

L’écologue François Lebourgeois, qui a suivi « un terrier principal en forêt feuillue de plaine en Lorraine pendant 11 ans (2013-2023) grâce à l’utilisation de caméras », a d’emblée renoncé à l’individuation : seule une femelle partiellement décolorée était identifiable. Tous les protocoles d’études que j’ai consultés jusqu’à présent font de même, et le fichier Excel que je remplis à chaque relevé pour partager mes données ne me demande rien d’autre que les heures de sortie et le nombre de blaireaux observés simultanément. Il faut se rendre à l’évidence, ces bandes faciales dont on dit qu’elles permettent aux blaireaux de reconnaître aisément un congénère dans la pénombre (interprétation qui me laisse dubitatif, car si les petits yeux du Blaireau comme ceux du Lynx réfléchissent la lumière et sont richement équipés en bâtonnets qui permettent une vision en noir et blanc sensible aux contrastes, son prodigieux odorat rend a priori leur usage superflu), ces bandes dont rien ne me prouve que l’alternance soit discriminante comme les tâches des félins, ne nous sont d’aucune utilité : à mes yeux, rien ne ressemble plus à un blaireau qu’un autre blaireau. Il y aurait bien des « caractéristiques individuelles » à chercher dans « la forme de la tête, les taches sur le rhinarium, la couleur du pelage, la présence de cicatrices ou encore le dessin spécifique de la queue » (Dixon cité par Do Linh San), mais cela ne semble pas pertinent pour mes blaireautins, et de toute façon peu aisé à manier.

Je devrais donc sagement abandonner ces tentatives d’individuation qui me font courir le risque de choir dans l’approximation, l’affabulation, la scénarisation, toutes choses qui discréditent à mes yeux la plupart des œuvres littéraires se mêlant de sciences naturelles et nombre de documentaires animaliers. La recherche de l’exactitude scientifique est un préalable indispensable pour établir les bases d’une juste relation à l’animal, sinon on ne fait plus qu’opposer les mensonges malveillants des uns aux rêveries bucoliques des autres…

Seulement voilà, je ne suis et ne serai jamais biologiste, écologue, éthologue, ni rien qui soit en rapport évident avec l’étude et la préservation du vivant, alors que rien ne me semble plus nécessaire. Il m’est souvent arrivé de le regretter. « À quoi bon des poètes en temps de détresse ? » disait déjà Hölderlin (poète je me sentais, car j’écrivais des vers !). À quoi peut-il servir, ce bagage littéraire qui est le mien pour lutter contre la crise écologique ? Je m’en suis voulu quelquefois de ne pas avoir fait le « bon choix » à la fin du collège, car s’il est facile pour un « scientifique » de se promener sur le terrain des humanités, l’inverse n’est pas vrai. Aujourd’hui encore je jalouse mes amis naturalistes et même mon fils aîné, qui crapahute dans Belledonne avec l’OFB à la poursuite des Bouquetins pendant que j’écris ces lignes. Mais je veux me dédouaner. Ce ne fut pas tant ma faute que celle, collective, d’une institution scolaire qui laisse peu de place aux sciences naturelles et en interdit l’accès à un esprit comme le mien.

Le fait est que j’ai renoncé aux études et aux métiers qu’auraient pu induire mon goût pour l’observation naturaliste sitôt que les cours de « sciences naturelles » que j’aimais sont devenus des cours de « Sciences de la Vie et de la Terre » qui cantonnaient la Vie à l’étude de la biologie humaine et reléguaient la Terre au quatrième trimestre de l’année. Je n’étais quand même pas « une quiche » en sciences, comme le raconte avec humour Sylvère Petit dans le livre que lui a inspiré le tournage de son film Vivant parmi les vivants, mais je ne me voyais pas faire tout le chemin des études avec un vent de face – et puis, les lettres m’appelaient bien plus que les blaireaux que je n’avais pas encore rencontrés.

« Que faire » avec « une tête de littéraire » ? demande Sylvère Petit. Lui, s’est orienté vers la photographie et le cinéma – moi, vers les lettres, qui à l’instar des autres arts se préoccupaient presque exclusivement de l’humain ainsi exploré, analysé, critiqué, célébré avec une richesse fascinante), je suis allé vers cette lisière des lettres qu’on nomme « poésie » où les paroles humaines plus souvent se mêlaient à celles des montagnes, des forêts, des mers, des étoiles, du silence, des vivants et du vent.

Et puis, même de la poésie je me suis détourné. J’ai quitté l’Université, la ville, la métropole, et, faisant mieux que Rimbaud qui somme toute n’a renoncé à la littérature qu’après avoir produit son œuvre, j’ai renoncé avant, et suis parti vivre en Guyane, Amazonie française, où je n’ai longtemps plus couvert mes carnets que de listes d’espèces exotiques au début, puis de plus en plus familières.

Bien sûr, je suis revenu, finalement, dans cette vallée où habitent mes blaireaux, et revenu aussi à l’écriture, quoi que discrètement, souterrainement, façon blaireau plutôt que coq de village – et me voici devenu blaireaumane, blaireaugraphe, blaireauphile… L’entreprise dans laquelle je me suis lancé pour répondre à l’invite involontaire de mon mustélidé m’oblige plus que jamais à funambuler entre objectivité naturaliste et subjectivité littéraire, entre mon monde humain et cet autre monde, à peine concevable, qui est le sien. Mon propos n’est pas, ne peut pas être, d’étudier le blaireau (d’autres l’ont fait, grâce leur soit rendu car leurs travaux nourrissent mon enthousiasme) ; il s’agit seulement de me laisser porter par cette « pulsion qui nous pousse à nous affilier à d’autres formes de vie », à laisser toute sa place à cette force vitale qu’Edward O. Wilson nomme la « biophilie » et qui s’incarne ici dans l’exemple de ma « blaireauphilie ».

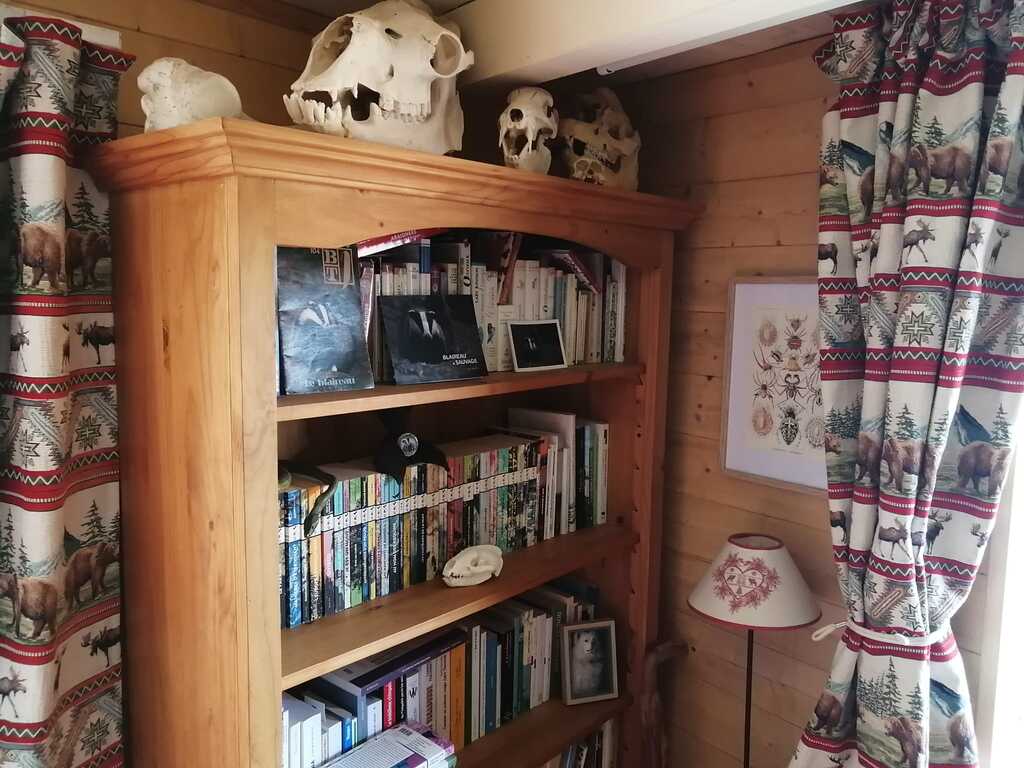

Si je ne dédaigne pas les simplifications des fichiers Excel qui permettent le partage de données, si j’apprécie que ma chambre plus que jamais ressemble à une annexe du Muséum, il me faut donc assumer jusqu’au bout la tentative hasardeuse d’individualiser ces blaireaux dont je sens bien qu’ils ne sont pas interchangeables avec d’autres – puisque, de fait, je n’éprouve pas le même élan lorsque je regarde sur Internet les images de blaireaux inconnus et que même le terrier que j’ai trouvé tantôt en marchant plus haut dans la montagne avec mes chiens ne m’a pas attiré de la même façon parce qu’il n’est pas le leur, c’est-à-dire le nôtre ! Cela m’importe, car cela montre aussi à quel point ces animaux ne sont pas « fongibles » comme l’écrivent Marine Calmet et François Sarano dans leur plaidoyer Justice pour l’étoile de mer, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être remplacés par une « chose analogue ».

Que ce soit en affût, lorsque je regarde les images des caméras, lorsque je vais les relever ou lorsque j’écris, il me faut tenter de répondre à la spécificité de cette rencontre sans viser trop vite à généraliser, mais en restant disponible à tout ce qu’elle apporte d’attendu (la blairelle sort, les blaireautins recommencent à jouer) et d’inattendu (les blaireautins soudain bifurquent et viennent jusqu’à moi).

Je n’en ferai pas un poème, encore moins un roman. En France, lorsqu’ils se risquent à évoquer la crise climatique ou la « nature » (étymologiquement, « un participe futur qui désigne ce qui est à naître », rappelle Michel Collot dans Un nouveau sentiment de la nature pour tenter d’arracher ce mot au dualisme entre « nature » et « culture »), les genres dominants de la fiction narrative n’en font que l’arrière-plan symbolique ou le décor d’un questionnement psycho-familial cantonné à l’humain (on le voit bien dans le film Le règne animal de Thomas Cailley ou le roman Hors-gel d’Emmanuelle Salasc). La poésie quant à elle a toujours fait écho à cet appel vers le plus-vaste-que-nous qui est au cœur de la rencontre dont il est ici question : lorsque Emmanuel Do Linh San évoque cette première fois où il a vu débouler sur lui « cette petite boule de poils gris, bien esseulée, qui décida pour s’amuser, de tourner des dizaines de fois autour d’un tronc jusqu’à s’en étourdir » et le fit dès lors bifurquer de la grande faune africaine qui l’attirait vers l’étude du blaireau, il relate ce qu’on peut qualifier, j’y reviendrai, d’expérience poétique. Mais les poètes, à mon sens, sont souvent trop flous, trop généraux, trop abstraits, trop bavards, trop préoccupés de leur art et, à de notables exceptions près, leurs poèmes trop éloignés de la vie ordinaire permettent d’entrevoir les sommets formidables d’une autre vision du monde sans en donner l’accès au lecteur qui se doit de faire seul le chemin.

Pour peu qu’il fasse une bonne cure d’austérité lyrique (par exemple en restant muet près d’un terrier), je crois cependant que l’écopoète ou le géopoéticien (des écrivains d’un nouveau genre) peuvent être porteur du langage qui trop souvent fait défaut aux naturalistes pour explorer, fixer, amplifier et transmettre toute cette gamme d’affects quasi amoureux qui naissent de la rencontre. Leurs tentatives pourraient à terme permettre de « renouveler notre manière de voir et ainsi de concevoir et de parler du monde vivant », comme l’écrit Estelle Zhong Mengual.

Les temps changent, pour le pire mais aussi le meilleur… Ces lisières entre lettres et sciences défrichées par nombre de précurseurs plus ou moins esseulés que Kenneth White nommait des « figures du dehors », sont en passe aujourd’hui de devenir un nouvel espace culturel (façon îlot fragile plutôt que continent…) où cheminent des anthropologues à moitié ours, des philosophes qui parlent loup, des éthologues, des historiens, des biologistes qui prennent le point de vue des montagnes, des glaciers, des chauves-souris, du sanglier, de l’ours, du poulpe ou du plancton – et le plus étonnant est que tout cela fait sens, forme un tout non seulement cohérent mais terriblement stimulant ! Des rapprochements qui, il n’y a pas si longtemps, vous faisaient aussitôt passer pour un cinglé, deviennent presque acceptables. « Avec ma tête de littéraire » et ma truffe de mammifère je sens, je crois sentir qu’aujourd’hui, même le blaireau mal-aimé qui a pris dans ma vie une si grande place pourrait trouver la sienne dans un livre bizarre, hybride, sans forme préétablie, ni poème, ni récit autobiographique, ni monographie savante, mais qui changerait la donne d’une façon singulière !

Je risque mon rhinarium en dehors du terrier, puis une patte, bientôt l’autre : ça y est, il est temps, j’ai longtemps attendu mais je sens qu’il est l’heure de sortir…

03/06/25