Le blaireau inventé

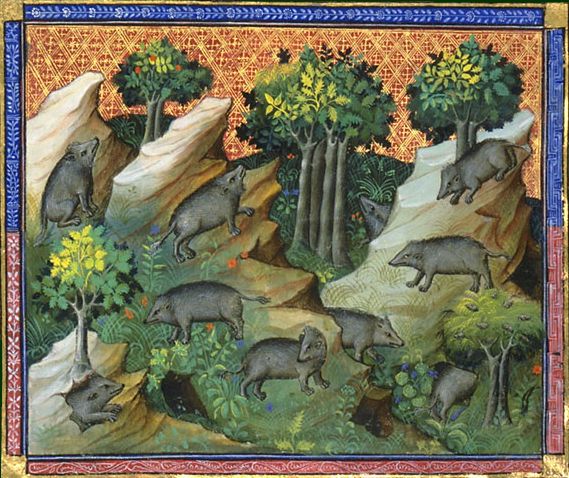

« Du blaireau et de toute sa nature », extrait du Livre de la chasse de Gaston Phébus (14e s.)

À propos de fiction, il est toujours étonnant de voir à quel point l’homme se raconte des histoires qui supplantent la réalité. Quand il ne voit pas, il invente. Et même quand il voit, il remplace ce qu’il voit par ce qu’il a inventé. Quand il s’agit d’animaux difficiles à observer parce qu’ils vivent la nuit comme les chauves-souris « suceuses de sang et attrapeuses de cheveux », parce qu’ils sont « susceptibles d’occasionner des dégâts » ou d’être « dangereux » (comme tout animal peut le devenir pour ce grand peureux paranoïaque qu’est l’humain), ou parce qu’ils habitent sous l’eau, haut dans le ciel ou sous terre, l’imagination conduit souvent à des extravagances. Et il ne faut pas croire qu’habiter « dans la nature », comme on dit, met un frein aux sottises les plus folles : en Guyane, au bord du Maroni, la plupart des habitants estimaient que le lamantin, cette grosse baudruche herbivore, était un « terrible prédateur » (comme le disent des chasseurs à propos du blaireau) ; et certains de mes voisins d’aujourd’hui qui se revendiquent comme d’authentiques « ruraux » ont peur d’aller en forêt « à cause des serpents »…

Naturellement, dans le cas d’un animal nocturne et fouisseur comme le blaireau, il faut s’attendre au pire. Il n’y a malheureusement aucune représentation du blaireau dans l’art préhistorique (s’il y en avait, elles seraient certainement d’un grand réalisme, l’exactitude et la précision naturaliste des œuvres du Paléolithique étant souvent supérieures aux approximations du Moyen Âge et de la Renaissance, comme si l’homme entre temps avait désappris à voir – mais cette hypothèse est à nuancer, car ces erreurs qui nous frappent tant dans des tableaux ou des dessins somme toute assez récents dépendent largement du but recherché et du commanditaire de l’œuvre). Il faut donc chercher dans les textes antiques les premières fables mélitiques.

Dans son livre Badger, Daniel Heath Justice rapporte qu’Hérodote (Ve siècle avant J.C.) « aurait affirmé que les blaireaux étaient hermaphrodites et se fécondaient eux-mêmes », ce qu’Aristote (IVe siècle avant J.C.) rejette comme « une histoire idiote ». Cette fable se situe cependant encore dans une plaisante tentative de compréhension. Pline l’Ancien (Ier siècle après J.C.) croit savoir que « les blaireaux en danger (…) se gonflent pour distendre leur peau, bravant ainsi les coups des hommes et les morsures des chiens » – n’est-ce pas plutôt la violence meurtrière de son approche qui déforme le regard porté sur l’animal ? Les écrits cynégétiques en disent de fait davantage sur l’homme que sur le blaireau.

Do Linh San rapporte qu’au Moyen Âge et jusqu’à nos jours, une étrange légende reprise jusqu’à aujourd’hui fait état de deux sortes de blaireaux, les « chenins » qui sont des blaireaux-chiens, et les « porcins » qui sont des blaireaux-porcs : on ramène l’inconnu au connu, et on mélange tout. Jacques du Fouilloux, dans La Vénerie, traité de référence de 1561, précise que « les porchins auraient l’habitude de creuser leurs terriers dans les sols meubles (…), en zone découverte, alors que les chenins construiraient leur demeure dans les sols rocailleux (…) ; les « blaireaux-porcs » laisseraient leurs fientes à la sortie du terrier, en prenant toujours soin de creuser des petits trous pour les y déposer, alors que les « blaireaux-chiens » iraient porter au loin leurs déjections » : on voit cette fois des remarques basées sur de véritables observations (puisqu’il existe en effet deux sortes de latrines correspondant à des fonctions d’hygiène et de marquage distinctes), mais mal reliées entre elles, et qui aboutissent aux traditionnels jugements anthropocentrés et moralisateurs : « finalement les chenins seraient plus « mauvais » et plus « puants » que les porchins ! »

Bien avant les réseaux sociaux, l’imprimerie a pu diffuser en masse ce qu’on appellerait aujourd’hui des « fake news », disons de fausses informations, partout reprises. Dans cette logique de prolifération délirante de l’imagination, Do Linh San note encore que L’histoire des animaux (1551-1587) de Conrad Gesner présente « quatre variétés de blaireaux » représentés dans des illustrations significatives (la preuve par les images…) : « le blaireau commun (qui ressemble beaucoup au vrai blaireau), le blaireau-chien (représenté avec une tête et une queue de renard), le blaireau-porc (illustré avec le groin et les sabots d’un porc) et (…) une espèce intermédiaire qui rappelle volontiers le sanglier ». Ces légendes perdurent encore dans certaines zones rurales d’Europe…

Sans surprise, les écrits ultérieurs, toujours dominés par un point de vue cynégétique déformant, présentent du blaireau une image de plus en plus négative (il faut bien justifier les tueries) : « un être essentiellement nuisible », résume le comte de Berterèche dans Le Déterrage en 1911 – les témoignages de chasseurs que j’ai consultés récemment montrent qu’ils en sont toujours là. Buffon, au XVIIIème siècle, n’est comme toujours pas en reste pour proférer des jugements moralistes déconnectés de la réalité biologique, en insistant sur le caractère « paresseux » du blaireau (on rêverait de voir l’illustre savant condamné à creuser et entretenir un terrier…).

Je passe sur toutes les légendes qui courent sur notre mustélidé, qu’on l’associe au légendaire « dahu » ou qu’on imagine qu’il se nourrit de sa graisse pendant l’hiver – ces remarques-là ont le mérite d’être basées sur une observation de la démarche chaloupée de l’animal ou sur sa façon de dormir roulé en boule, ainsi que sur les sécrétions de sa glande subcaudale.

Je ne résiste pas, par contre, à ces deux perles que rapporte Daniel Heath Justice :

« In A Description of the Nature of Four-Footed Beasts (1678), the physician John Johnston (…) offered claims that were just as fanciful, including one of a novel way of escaping hunters: ‘When they are spied, and hunted on hills, they lay their forelegs over their head, and [lie] round like a globe, and as Bears tumbled down.’» (Dans Une description de la nature des quadrupèdes (1678), le médecin John Johnston (…) propose des affirmations tout aussi fantaisistes, notamment celle d’une nouvelle façon d’échapper aux chasseurs : « Lorsqu’ils sont repérés et chassés sur les collines, ils étendent leurs pattes avant au-dessus de leur tête, et se mettent en boules comme des ours effondrés.)

Cette posture de l’« ours effondré » mériterait je pense d’être intégrée aux enseignements du yoga… Mais voici ma préférée, que l’on doit cette fois au moine Giraldus Cambresis (Giraud de Barri ou Gérard de Galles, au XIIe siècle) :

« There is also here the badger (…), an unclean animal, which bites sharply, frequenting the mountains and rocks. It makes holes under ground for its refuge and protection, scratching and digging them out with its feet. Some of them, whose natural instinct it is to serve the rest, have been seen, to the great admiration of the observers, lying on their backs with the earth dug out heaped on their bellies, and held together by their four claws, while others dragged them backward by a stick held in their mouth, fastening their teeth in which, they drew them out of the hole, with their burthens. » (Il y a aussi le blaireau, animal impur, qui mord vivement, fréquentant les montagnes et les rochers. Il creuse des trous dans le sol pour s’y réfugier et se protéger, les grattant et les creusant avec ses pattes. Certains d’entre eux, dont l’instinct naturel est de servir les autres, ont été vus, à la grande admiration des observateurs, couchés sur le dos, la terre creusée entassée sur leur ventre et maintenue par leurs quatre griffes, tandis que d’autres les tiraient vers l’arrière à l’aide d’un bâton qu’ils tenaient dans leur gueule et dans lequel ils fixaient leurs dents, pour les faire sortir du trou, avec leurs fardeaux.)

Cette fois, on a remarqué que le blaireau peut travailler en équipe (ce qui est considéré comme exceptionnel par Do Linh San mais que j’ai constaté cet automne lorsque Cheg et Vara se sont accordés pour emplir les chambres d’un maximum de fourrage), qu’il était parfois couché sur le dos (plutôt pour se gratter…), voire que certains individus se mettaient au service des autres (les femelles qui ont perdu leurs petits ou n’ont pas été gravides peuvent en effet jouer les nourrices), mais la confusion de l’obscurité s’en est un peu mêlée jusqu’à aboutir à cette plaisante fable…

À tout prendre, je préfère de beaucoup ces observations délirantes mais bienveillantes à l’absence d’observations qui n’est qu’indifférence, et je préfère l’absence d’observation aux inventions des chasseurs ; mais au bout du compte, ce blaireau inventé reste bien moins intéressant que le blaireau réel – celui que je peux, que j’ai pu observer dans la clarté invisible des caméras ou la proximité si touchante de l’affût.

Ceux que la nuit nous cachait gagnent décidément à être connus pour ce qu’ils sont.

08/07/25