La Citadelle, deuxième affût

Pour venir j’ai emprunté la petite route qui slalome à travers la forêt et reste dans le territoire de ma commune, en évitant le détour par la grand route de la plaine, ce qui me permet de me sentir relié au terrier du Villard. Je me suis garé au-dessus du ravin afin de ne pas rendre ma présence visible depuis le lotissement (je ne tiens pas à attirer l’attention sur les blaireaux) et de ne pas passer devant le terrier. J’ai suivi une sente de blaireau qui mène jusqu’à la Citadelle, au prix d’une dégringolade périlleuse mais silencieuse, et adopté en guise de poste d’observation une sorte de balcon assez plat depuis lequel je surveille non seulement le terrier et la sente qui descend mais aussi un peu mieux celle qui monte : je me suis avisé que les blaireaux n’allaient pas forcément chercher à manger en bas, du côté du champ de maïs protégé, mais tout autant vers le haut, où l’on trouve des pommiers chargés de fruits (l’un d’eux est même tombé à terre avec tous ses trésors). Me voici camouflé derrière un paravent de branchages, paré pour quelques heures d’immobilité.

L’assise sur le siège est confortable et je suis assez décentré pour espérer que le vent catabatique n’emporte pas mon odeur jusqu’au terrier, mais c’est là un point délicat car le vent va tourner, je le sais cette fois – il tourne déjà, le bougre, mais pour l’instant je ne l’ai jamais eu dans le dos. Quelqu’un au loin dit « Merci, bonne nuit! », à 19h50 c’est encore un peu tôt mais c’est gentil quand même et je réponds : toi aussi.

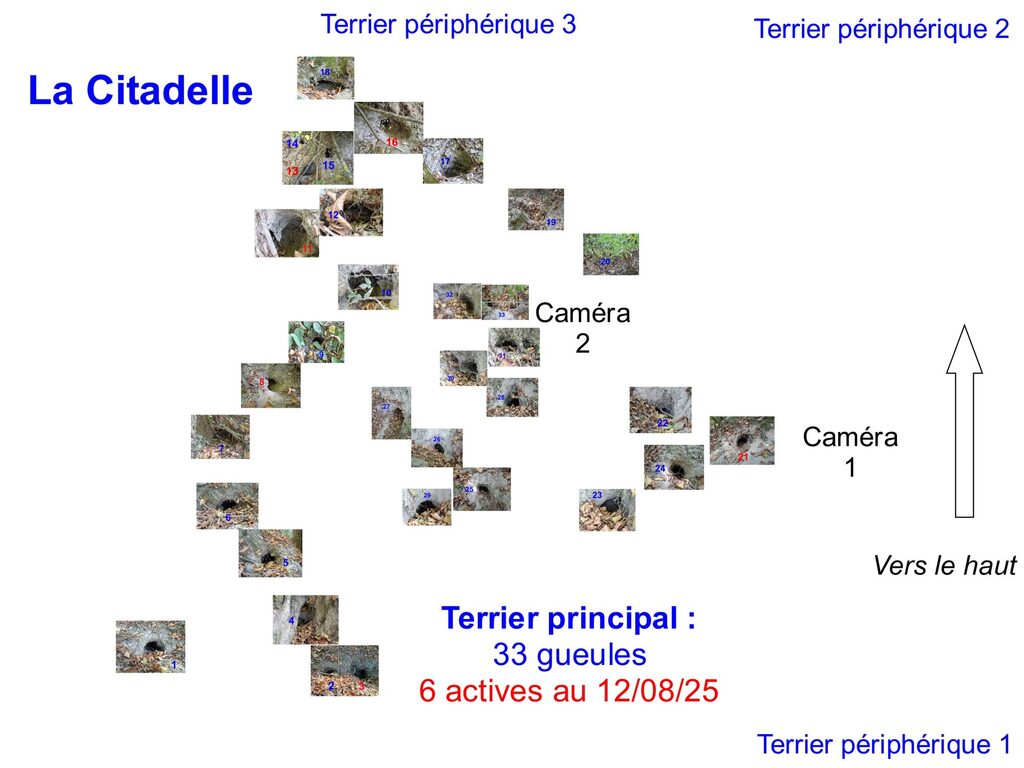

Rien ne me dit que les blaireaux sortiront ce soir par ces gueules que j’observe (les moustiques, eux, sont de sortie – pas question de se badigeonner d’insecticide, bien sûr). Je n’ai pas relevé le piège photographique pour ne pas reproduire l’erreur d’hier. Peut-être les blaireaux ont-ils quitté la Citadelle pour se faire semi-nomades, à l’instar de ceux qu’Hans Kruuk a étudiés en Écosse : si la nourriture est plus rare et plus dispersée, si par ailleurs, faute de renouvellement, elle diminue fortement après un passage des blaireaux (s’il s’agit d’un tas de pommes, d’une charogne…), aller d’un abri à un autre au lieu de revenir sans cesse au grand terrier central est une adaptation logique. Sans doute est-ce ce que font les blaireaux du Villard, et peut-être ceux de la Citadelle également : cela expliquerait la fraîcheur des terrassements (ils sont revenus entretenir les lieux et apprendre les gestes du métier aux jeunes) et l’absence de latrines. Peut-être aussi les blaireaux ont-ils été dérangés, soit par ma présence hier, soit de façon volontaire par l’agriculteur mécontent de leurs quelques méfaits : le louvetier aussi, qui semblait un peu regretter qu’on ne « régule » plus le blaireau en Savoie, m’a bien dit qu’il avait dû « intervenir » (on sait ce que cela signifie) ; et si une nouvelle opération de « régulation » avait eu lieu entre temps ?

Quoi qu’il en soit, jamais je ne me serai posé autant de questions sur le lieu où j’habite, que je croyais connaître, et que je redécouvre de toutes sortes de manières, paré de toutes sortes de filtres et dans des circonstances chaque fois prodigieusement excitantes, depuis ma rencontre avec les blaireaux. Qu’ils en soient remerciés – et que, surtout, sensibles à mes remerciements, ils se montrent, s’il se peut, s’ils sont là…

20h, le clocher sonne. Nulle frénésie cette fois dans mon attente sereine, car je sais que ne pas les voir est probable, que ma présence ici est en elle-même un but, une expérience, une jouissance aussi. Le sentier des blaireaux passe juste en dessous de mon affût, j’ai sur la charmeraie une belle vue d’ensemble et plusieurs gueules face à moi : la simple certitude d’avoir une si bonne place, et pas trop chère payée, au spectacle du crépuscule, suffit à mon plaisir. Les moustiques, qu’ils en profitent, je ne risquerai pas l’éclat d’un claquement pour absurdement occire l’un d’entre eux.

Le soleil disparaît derrière la montagne, le village en contrebas, que je peux voir cette fois du haut de mon perchoir, s’anime un peu, tiré de la torpeur de cette journée brûlante par la tombée du soir. Un volet s’ouvre, comme si les gens avaient adopté le rythme des blaireaux. Mais oui, Madame, dis-je à celle qui regarde vers moi sans me voir, l’avenir est aux blaireaux ! Un jour, on vivra tous caché dans des terriers et l’on mangera des vers de terre, c’est sûr…

20h17, la brise se lève et les charmes frémissent. Les feuilles qui tombent sur le sol sec donnent l’illusion d’une myriade de rongeurs particulièrement véloces. Le vent tourne, vire de bord, remonte à présent, mais je le garde de face. L’écran de feuilles derrière lequel je suis caché tremble de plus belle. Tiédeur. Douceur. Instants de vie en suspens, emportés. Un grillon stridule, puis se tait, au loin la rumeur continue des voitures fait un bruit de rivière. L’âne se remet à braire, un grand corbeau croasse.

Affût. Affûter les sens, aiguiser l’esprit, tendre l’attention, affiner sans trop d’effort toutes les perceptions. Bien sûr on guette le signe animal espéré, le froissement de feuille excessif signalant une approche, mais sans trop se focaliser sur ce que, de fait, pour l’heure on n’entend pas, il s’agirait plutôt d’une focalisation large, d’une disponibilité ouverte à tout ce qui survient, aux cris d’insectes, à toutes les étapes qui marquent le déclin du jour et l’advenue de la nuit, à la respiration du lieu qui inclut les présences humaines de la vallée, les oiseaux de passage, le griffonnage par lequel je patiente… Et si d’aventure un petit museau rayé apparaissait là-bas, eh bien, on le regarderait sans étonnement ni excès d’émotion, comme un petit rien adorable du grand tout, un présent du crépuscule, un signe de connivence du monde, comme la main tendue d’un ami…

20h50, entre deux derniers cris de coqs, deux aboiements de chiens, deux passages de voitures, un fragment de silence déjà nocturne s’immisce, et la lumière décroît. Le vent est à nouveau descendant. On entend la voix d’un enfant qui appelle son chat, « minou… minou… », avec cette mélancolie douce propre aux voix d’enfants, au son « ou »…

Neuf heures au clocher, les portes de la nuit sont ouvertes.

Neuf heures, oui, le clocher répète le message pour le cas où l’on n’ait pas compris : les portes de la nuit sont ouvertes, et un merle lance une salve de cris.

21h15. Déjà on n’y voit goutte, les jumelles ne servent plus à rien.

21h30 un chevreuil aboie, des mulots phosphorescents fourragent à mes pieds et je n’ose plus bouger, plus écrire. Dehors c’est moins le silence que dedans. Le terrier, visible seulement sur l’écran de l’iPad, n’a pas bougé. Pas une lumière ne s’est éclairée, pas de signe de vie.

22h49. Un chevreuil est passé tout près, qui ne m’a pas repéré ou a fait mine. Pour passer le temps j’ai observé le ballet des mulots qui se couraient après, faisaient des bonds d’autant plus étonnants que je ne vois d’eux qu’une silhouette incandescente qui disparaît sitôt qu’une branche les occulte. La hulotte s’est posée au-dessus de ma tête et j’ai vu son fantôme éclatant se mettre à chanter avec cette voix si juste, si pure (au contraire de certaines chouettes si souvent enrouées) que je peux presque dire à coup sûr que c’est la même qu’hier.

Je laisse l’écran s’éteindre, dont je n’ai pas besoin pour savoir qu’il n’y a pas de mouvement. Quand j’entends tout le bruit que font les mulots dans les feuilles, j’imagine mal un blaireau passer subrepticement…

Maintenant, il se fait tard. L’affût aura été, du point de vue des blaireaux, un nouvel échec, à moins de considérer qu’il ait permis d’apprendre que ces gueules ne sont pas utilisées, au profit peut-être de celles que le piège photographique a surveillées. Cela maintient ainsi une forme de suspense, mais je suis pessimiste : même un blaireau passant là-bas de l’autre côté du terrier, je l’aurais entendu.

Je regarde machinalement les trous noirs des gueules, peuplées de nul spectre étincelant. La nuit sombre dans une obscurité de plus en plus dense car la lune n’est pas là… Les fenêtres du village une à une s’éteignent, puis la dernière, par laquelle on voyait les reflets d’un grand écran sur lequel on projetait un film.

Mon propre film se perd un peu, on n’y voit pas grand-chose, ce sont les vieilles bandes même pas restaurées d’un documentaire du siècle dernier réalisé, dit-on, en conditions réelles, on s’en serait douté, sans éclairage artificiel, autant dire sans éclairage, sur la vie d’un chercheur de blaireaux qui, le pauvre, passa dix ans à les traquer en vain et qu’on retrouva dans un trou, devenu comme le héros du Terrier de Kafka complètement fou. La mélifolie avait eu raison de lui…

Avant d’en arriver là je me relève, replie discrètement bagage, puis je rejoins au prix de quelques acrobaties le piège photographique sans repasser par les gueules.

Il n’a enregistré aucune image.

Hypothèses :

- Les blaireaux sont là mais ils ne se montrent pas :

- Parce qu’ils sont très sensibles à la présence d’un humain près du terrier, suite aux traumatismes des « prélèvements » passés ou pour d’autres raisons ;

- Parce qu’ils empruntent d’autres sorties que je ne surveille pas pour arriver plus vite aux points de nourrissage.

- Les blaireaux ont déserté le terrier :

- Parce qu’ils ont été dérangés avant que je n’arrive ;

- Parce qu’il fait trop chaud pour rester sur ce versant et qu’ils cherchent leur nourriture ailleurs, comme ceux du Villard.

Je ne vois pas comment en savoir davantage, si ce n’est en revenant bien vite.

13/08/25