Le blaireau existe !

(Littérature jeunesse, dessin & photographie)

Si le blaireau dans les lettres françaises est une espèce pas même éteinte, jamais apparue, il existe, en revanche, à travers ces trois modes de représentation que sont la littérature jeunesse, le dessin naturaliste et la photographie animalière.

On peut être surpris par le grand nombre d’albums pour enfants ou de romans ciblant les moins de 12 ans et qui affichent un blaireau en couverture, mais l’explication est facile à trouver : une part importante de ces titres sont traduits de l’anglais (ou de l’allemand pour les livres s’adressant aux tout-petits), et l’on sait l’engouement d’une partie de la société britannique (une partie seulement, mais dynamique et organisée) pour notre mustélidé.

Parfois, le blaireau n’est qu’un prétexte, une image d’appel que l’on oublie vite au profit d’une histoire centrée sur les rapports humains, comme dans Le blaireau sur la péniche (Badger on the Barge, 1984) de Janni Howker (notons au passage que le titre anglais est induit par un effet sonore sur le modèle duquel on aurait aussi bien pu avoir Un veau dans la voiture, Un pic dans l’appentis, Un cochon dans la calèche, euh, Un calao dans la cale…). Ce livre raconte l’histoire d’une petite fille qui vit dans une famille endeuillée par la mort de son frère, et fait la connaissance d’une vieille dame acariâtre qui a recueilli un blaireautin en train de se noyer. Ce blaireautin, décrit avec une tendresse et une précision naturaliste que l’on retrouve chez tous les auteurs anglo-saxons que j’ai consultés, est un symbole pertinent mais bientôt effacé pour dire la résilience. Le blaireautin est souvent montré en but à la cruauté humaine, comme dans Kajou le blaireau (The badgers of Summercombe, 1977) de Ewan Clarkson ou Blaireaux en danger (Badger in the Basement, 1994) de Lucy Daniels. Dans ce dernier ouvrage, la dénonciation du déterrage et de l’affûtage, c’est-à-dire l’organisation clandestine de combats entre chiens et blaireaux, hélas toujours d’actualité, délivre un message de bonté vis-à-vis des bêtes comme des hommes (la cruauté gratuite vis-à-vis des animaux étant vue comme dangereusement immorale pour l’ensemble de la société), centré sur l’humain plus que sur la relation. Le blaireau est toujours du côté de la fragilité, d’une forme de rude douceur, et cette image très positive infuse la société des jeunes lecteurs. (Je remarque en passant qu’aucun des enfants de Sixième ou de Cinquième à qui je parle de blaireaux n’a conscience de sa mauvaise image, et ils ne leur viendraient pas non plus à l’idée de dire de lui qu’il est laid, comme je l’ai entendu dire en revanche dans la bouche de plus grands : le mépris est transmis sur le tard, semble-t-il.)

Inspiré sans doute de Seton et basé sur une histoire vraie « légèrement romancée », La rencontre (Incident at Hawk’s Hill, 1971) d’Allan W. Eckert, déjà évoqué plus haut, s’adresse à de plus grands lecteurs, ne serait-ce qu’en raison de sa longueur et de sa richesse lexicale. Comme souvent, les éditeurs floutent sans vergogne la supercherie qui consiste à faire passer Taxidea taxus pour Meles meles dans les éditions européennes : après tout, le mot est le même, et il suffit de changer la couverture. Cette mauvaise foi est ici sans grande conséquence, contrairement à la vraie roublardise commerciale de cette entreprise de Dordogne déjà évoquée ailleurs qui s’appuie sur les textes d’Hildegarde de Bingen pour justifier la vente de peaux importées du Canada. Même s’il est permis de douter qu’un petit enfant vraisemblablement autiste puisse se glisser et vivre dans un trou de blaireau, qui plus est américain (ils sont plus petits et vivent en solitaire), on est frappé par le réalisme naturaliste et la cruauté de plusieurs scènes. Nombre d’enfants auront été durablement marqués par cette lecture, et même peut-être aussi par ce masque accusateur de la réédition française en poche où l’on voit un blaireau Meles meles de face, dans une posture d’intimidation adoucie (pour ne pas dire faussée) par un regard exagérément pitoyable.

Plus récemment, la façon qu’a le blaireau de tolérer une certaine cohabitation avec d’autres espèces a inspiré à Brigitte Luciani et Ève Tharlet (toutes deux franco-allemandes) la jolie série de bande dessinée Monsieur Blaireau et Madame Renarde (2010, adaptée en dessin animé en 2024). La dimension naturaliste devient cependant particulièrement ténue, puisqu’il s’agit avant tout d’évoquer les familles humaines recomposées, et le traitement graphique, comme souvent, rabote si bien le long museau du blaireau (plus encore que celui du renard) qu’on peine à reconnaître notre mustélidé (curieusement, ce processus de domestication graphique semble déjà à l’œuvre dans les deux blaireaux peints par Le Sodoma en 1497).

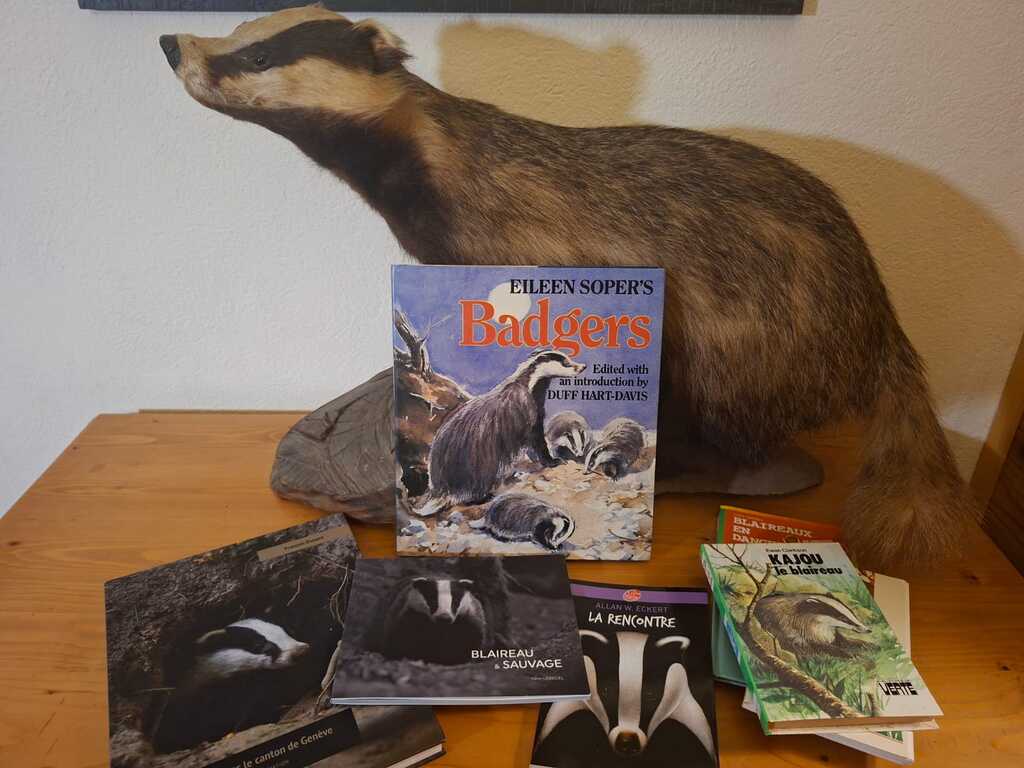

La transition est toute trouvée avec ce deuxième domaine de représentation où le blaireau n’est pas oublié, le dessin. S’il y a tant de livres pour enfants qui célèbrent le blaireau, c’est aussi parce qu’il offre un motif exceptionnel pour les illustrateurs, en noir et blanc comme en couleurs. Un grand nombre de dessinateurs et de dessinatrices pour enfants tendent à domestiquer ou « caniser » le blaireau en le privant de son long museau et en rajoutant dans la douceur, mais il faut saluer le beau travail d’Eileen Sopper – dont je sors aussitôt de ma bibliothèque méliphile le grand album Badgers (1992, avec des textes qui pour certains remontent à 1955). Célèbre illustratrice de la version originale de la série de romans pour enfants The famous five (« Le Club des Cinq »), Eileen Sopper est non seulement une excellente dessinatrice et graveuse mais une observatrice attentive de la faune en général et du blaireau en particulier. Même si le trait humanise le regard du blaireau, on ne se lasse pas de regarder ces scènes de vie d’une beauté confondante, tous les mouvements de l’animal au quotidien étant saisis avec finesse et tendresse.

En dehors de la littérature enfantine, ce sont bien sûrs les naturalistes de terrain qui ont le plus dessiné Meles meles, c’est-à-dire « the Badger » – puisque les ouvrages anglo-saxons n’hésitent jamais à mettre en avant sur leurs couvertures ce « blaireau » dont les Français semblent avoir honte. Le maître incontesté et probablement indépassable est bien sûr Robert Hainard, dessinateur et graveur hors-pair mais aussi observateur infatigable de la faune. Je me souviens avec émotion de la visite de son atelier, en compagnie de son fils Pierre, à Bernex : représentations humaines et animales s’y côtoyaient dans une même ferveur de représentation… Même s’il en pinçait pour l’ours et le loup, le blaireau était indubitablement l’un de ses favoris, observé pendant plusieurs décennies et des centaines d’affûts – sans caméra bien sûr. Sous son crayon, dans ses gravures, le blaireau est vivant. Toute la gamme de ses postures et la fluidité de ses mouvements sont rendus en quelques coups de crayon. Robert Hainard (dont je rappelle qu’il est à l’origine de la protection intégrale du blaireau dans le canton de Genève « pour services rendus à l’agriculture » dès 1973, soit deux ans avant l’interdiction totale de la chasse par votation citoyenne, parce qu’il avait découvert de grandes quantités de vers blancs dans l’estomac des blaireaux) aura fait aimer le blaireau à des générations entières de naturalistes, en Suisse essentiellement, et fait bien des émules.

Il faudrait ici saluer tous les illustrateurs qui ont contribué au livre Les blaireaux dans le canton de Genève, et, côté anglo-saxon, Ernest Neal et Michael Clark toujours. Un livre sur le blaireau sans dessins me semble inachevé, et je regrette pour ma part de n’avoir ni le talent ni les compétences requises pour l’exercice… J’ai étalé sur le lit de ma chambre pour les photographier la plupart des livres sur le blaireau que j’ai en ma possession (voir en dernière page de ce blog chaque mois) : l’effet est admirable. J’éprouve une tendresse particulière pour la couverture vivement colorée et contrastée du Badger de Roper, qui me rappelle les premières semaines de Courage et Prudence auprès de Vara…

Mais venons-en au dernier domaine, très lié au précédent, où le blaireau existe : celui de la photographie animalière. Ce n’est pas le moindre des paradoxes que cet animal nocturne fascine à ce point les photographes. Tous le disent : photographier au crépuscule est un défi, et offre des clichés sublimes quand on parvient à le relever. Il y a une explication physiologique à cela, c’est – outre la fluidité et la rondeur de ses mouvements de mustélidé et le contraste formidable de son masque – le sous-poil très clair qui apparaît sous les poils plus sombres et parsème le corps de l’animal d’irisations argentées sitôt qu’il bouge ou que le vent souffle. Saisir cela dans la lumière lunaire, si possible au bord d’un cours d’eau, dans une clairière, c’est l’assurance d’un tableau fascinant. Timothy Roper en parle ainsi :

Ce n’est pas une coïncidence si l’un des noms anglais familiers du blaireau est « grey ». Bien que la fourrure du blaireau varie du blanc pur au noir pur sur différentes parties du corps, l’impression générale est celle d’un gris – non pas le gris uniforme d’une souris, par exemple, mais un gris argenté complexe qui semble scintiller à la lumière vive d’un flash d’appareil photo. Ce bel effet est produit par de longs poils de garde (7-10 cm) qui sont pâles à l’exception d’une bande noire, d’environ 1-2 cm de long, qui commence à environ 1 cm en dessous de l’extrémité. Sous ces poils de garde se trouve un sous-poil dense et feutré, également blanc, mais généralement caché…

(It is no coincidence that one of the colloquial English names for the badger is ‘grey’. Although the badger’s fur ranges from pure white to pure black on different parts of the body, the overall impression is of grey – not the uniform grey of, say, a mouse but a complex silvery grey that seems to sparkle in the bright light of a camera flash. This handsome effect is produced by long (7–10 cm) guard hairs that are pale except for a black band, about 1–2 cm long, that starts about 1 cm below the tip (Fig. 30). Beneath these guard hairs is a dense, felt-like under-fur, which is also white but is usually hidden…)

Les regroupements de blaireaux au terrier offrent par ailleurs des scènes d’intimité touchantes, et la gamme des portraits et des postures suffit à prouver à quel point Hans Kruuk exagère quand il dit que le blaireau n’est pas expressif d’un point de vue visuel : voyez cette tête inclinée que j’évoquais à propos de la couverture de La rencontre, avec ces petits yeux sombres que n’interrompent pas les bandes noires et le blanc déposé sur le bord des oreilles…

Je regarde les images des livres.

Yann Lebecel a fait de ses propres photographies des cartes postales qui ornent ma bibliothèque et un petit livre, qui est à l’heure actuelle le seul disponible sur le blaireau en France.

À la rentrée va paraître un beau livre intitulé Visiteurs de la nuit, nos voisins mammifères, réalisé à partir de caméras automatiques haute définition. On voit non seulement le blaireau, mais la martre, le renard, etc. comme on ne les avait jamais vus. Ce livre exprime avec ses moyens graphiques et sonores (il est accompagné d’un CD d’enregistrements nocturnes) mon propre projet Ceux que la nuit nous cachait.

Pour cette fois la technologie n’est pas un obstacle, puisqu’elle nous permet de modifier notre vision du monde. Déjà au début du siècle dernier Cendrars s’était enthousiasmé pour les possibilités qu’offrait le cinématographe : « Filmée en accéléré, disait-il, la vie d’une plante devient shakespearienne ». L’outil photographique et cinématographique a été, comme on pouvait s’y attendre, massivement utilisé pour exprimer les relations humaines, pour lesquelles on disposait déjà à travers tous les arts d’un vocabulaire foisonnant. Du point de vue de la diffusion, la captation d’images du monde naturel est restée relativement marginale. Des films grand public se sont intéressés sur le tard au peuple des insectes (Microcosmos), aux migrations d’oiseaux (Le peuple migrateur), etc., le blaireau lui-même faisant une brève apparition dans Les quatre saisons (le tiers d’un épisode des séries documentaires d’Arte Des bêtes et des hommes et Les bâtisseurs lui a par ailleurs été consacré, ainsi que le documentaire allemand évoqué plus haut). Mais la marge est large, et même, à en juger par les pages que je parcours sur le Net, elle s’agrandit, grâce aux travaux de centaines d’anonymes équipés d’appareils photographiques sophistiqués.

Les festivals fleurissent. On dénonce ici ou là les dérives ou les supercheries liées au nourrissage, aux conditions de prises de vue peu respectueuses de l’animal. Ici comme partout, on peut perdre de vue le but, se laisser aveugler par la maîtrise, la technique, la gloriole. C’est humain. Il n’empêche que le blaireau, close-up sur sa face, est ici traité en star, en étoile miroitant dans le clair-obscur de tout ce qu’on ne savait pas, de ce qu’on ne voyait pas, de ce qu’on apprend à voir.

D’aucuns regrettent l’utilisation de caméras automatiques qui dispensent des rigueurs de l’affût et interdisent l’émotion de la rencontre. Comme c’est faux ! D’abord, c’est oublier tout le travail de repérage et de lecture des traces en l’absence des animaux. Ensuite, l’émotion de voir apparaître les blaireautins, le loup, le lynx, sans pour autant risquer le dérangement n’est pas moindre, elle est plus sereine même, plus secrète – j’ai déjà évoqué cet « amour de loin » qui m’a lié à mes blaireaux du Villard avant que je ne les voie de visu en affût. Baptiste Morizot présente pertinemment le visionnage de ces films sans montage ni commentaire comme une ascèse pour nous délivrer des discours sur les mondes animaux. Elles peuvent devenir aussi et surtout une source d’émerveillement, une façon de voir l’extraordinaire de toutes ces vies ordinaires.

Les images savamment sélectionnées, à l’issue d’un long travail, par les artistes naturalistes, sont une porte ouverte que chacun peut emprunter vers ce nouveau regard porté sur notre monde.

21/08/25