Meles meles en marge des lettres (1) : chasseurs et naturalistes.

Quand je ne suis pas occupé à pister vainement les blaireaux dans les bois (ce qui n’est pas ma vocation première, de vrais naturalistes de terrain riraient de mes erreurs), je les cherche dans les livres – à travers tout d’abord les ouvrages spécialisés qui lui sont consacrés et qui sont quasiment tous en anglais, ou bien, ces derniers jours, dans les livres de chasse et les récits d’affûts sur lesquels je parviens à mettre la main.

Le blaireau, ses mœurs et sa chasse, maigre ouvrage de Pierre Lœvenbruck (1891-1972) paru en 1955, a le mérite de s’appuyer non seulement sur les ouvrages de ses lointains prédécesseurs (Gaston Fébus et son Livre de chasse, 1387-1389, ou en 1561 la Vénerie de Jacques du Fouilloux, « un des rares observateurs de la nature de son époque et même des siècles suivants qui ait pris la peine d’étudier les mœurs du ‘taisson’ ») mais aussi sur les études de Robert Hainard ou d’Ernest Neal (dont la monographie de référence The badger a été publiée en 1948). On ne trouve donc pas dans ces pages de mensonges volontaires, éhontés, effarants, comme il en fleurit dans celles publiées aujourd’hui sur le Net par des chasseurs ; l’auteur prend ses distances avec les fables (comme le soi-disant pouvoir guérisseur des souliers fourrés en poils de blaireaux), livre des informations exactes ou conformes à ce qu’on pouvait savoir il y a soixante-dix ans (sur l’ovo-implantation différée ou le fait que les blaireaux se rendent visite), le propos se veut mesuré.

Si l’on parvient à passer outre aux plaisanteries misogynes sur les femmes incapables de se taire en affût, aux allusions graveleuses et répétées sur les « fillettes de seize ans » qu’il est bon d’emporter avec soi ou au fait qu’un chien de terrier se soit fait arracher les parties génitales lors d’un déterrage (toutes choses censées établir une connivence de corps de garde avec le lecteur masculin), si l’on passe aussi sur l’horrible couverture rose délavé montrant, on se demande pourquoi, deux blaireautins nouveau-nés aux yeux encore fermés qu’on imagine victimes d’un déterrage, on trouve un intéressant témoignage sur la vision du monde qui peut être celle du chasseur.

Ce qui fascine ou, tout au moins, intéresse, c’est de voir à quel point la dimension contradictoire et anthropocentrée du rapport à l’animal apparaissent candidement. Le premier contact avec un blaireau, notre auteur l’a vécu pendant un affût quand il était jeune homme : n’ayant pas eu la patience d’attendre pour décharger son fusil sur le museau du blaireau qui venait d’émerger du terrier et a pu y retourner mourir, le jeune chasseur a été dans l’obligation de revenir creuser pour en extraire le cadavre – ce qui, on en conviendra, est bien pénible. Il ne faut pas s’attendre à un sentimentalisme excessif dans ces pages, et pourtant le blaireau traqué est presque toujours désigné par l’expression « pauvre tesson », avec une empathie qui paraît sincère, et certains modes de chasse sont clairement qualifiés d’assassinat : « On peut encore tenter d’enfumer les blaireaux dans leur terrier, mais c’est bien aléatoire, tandis que la chloropicrine fait sortir les animaux de leur trou (…) et là on peut alors les fusiller à l’aise, car les pauvres sont absolument hébétés. Mais ce n’est plus du sport, c’est de l’assassinat. »

Ainsi, comme dans les récits guerriers de l’Antiquité et du Moyen Âge, comme encore aujourd’hui pour les amateurs de corrida, la violence se nimbe de tout un arc-en-ciel de nuances déconcertantes pour le profane entre ce qui est jugé acceptable ou répugnant, élégant ou ignoble.

Dans cette logique (qui était aussi bien celle des Amérindiens Wayanas en Guyane, dont je m’étonnais qu’ils recueillent les petits des singes ou des paresseux qu’ils avaient tués, et selon Charles Stépanoff est commune à tous les peuples chasseurs), il paraît naturel d’adopter les blaireautins rendus orphelins par la chasse en en faisant des animaux de compagnie : « S’il reste des blaireautins, deux ou trois ou même quatre qui contemplent, tout étonnés et peureux, ce carnage auquel ils ne comprennent rien, il ne faut pas imiter ces gens barbares et dépourvus de toute sensibilité qui les jettent à leurs chiens ‘pour les entraîner’, on peut fort bien les recueillir et les élever ». Tout un chapitre est ainsi consacré à la question des blaireaux maintenus en captivité, dont l’auteur loue la douceur et la docilité malgré l’inconvénient de la puanteur sans cesse rappelée et vraisemblablement exagérée. C’est un point en effet sur lequel les avis divergent nettement entre chasseurs et naturalistes, car Michael Clark estime pour sa part que « to us the fatty secretions have a pleasant, musky aroma », les sécrétions ont un arome plaisant de musc. L’explication provient probablement de cette distinction que fait Timothy J. Roper dans son propre Badger, entre « l’odeur musquée incomparable des sécrétions anales », qualifiée de « puissante », de celles de la glande sub-caudale qu’il dit être « étonnamment subtile » (« une légère odeur musquée » sans « rien d’aussi piquant que la sécrétion de la glande anale ») : ces odeurs fortes jugées déplaisantes par les chasseurs sont liées à l’état de stress de l’animal et émanent de la glande anale, voire du pelage et sont provoquées par la peur.

Les blaireautins en tout cas « deviennent rapidement familiers avec celui qui les soigne et le suivent partout ». L’auteur rapporte que « l’hiver, ils dorment beaucoup et la plupart du temps, si on les élève dans une cuisine par exemple, ils iront se coucher tout près de l’âtre au risque de se brûler les pattes ou le bout du museau ».

Des blaireaux ainsi apprivoisés, il y en a sans doute eu bien plus qu’on ne pense au fil du temps. Au moment où j’écris ces lignes, je reçois de Valérie une photographie qu’elle a prise en Allemagne d’une reconstitution de maison de l’âge de bronze à l’intérieur de laquelle on a jugé bon d’intégrer un blaireau – comme si notre mustélidé était bel et bien l’ancêtre du toutou ! Justice Heath Daniel évoque ceux du Sodoma au XVIe siècle, mais aussi celui d’Archie Roosevelt, le jeune fils du président, qui possédait « le plus célèbre des blaireaux de compagnie » en 1903 (il s’agissait évidemment de Taxidea taxus et non de Meles meles) ; il précise d’ailleurs que « le blaireau était autrefois un animal de compagnie assez répandu chez les pauvres comme chez les riches, en particulier au début du XXe siècle, lorsque le mouvement de protection de la nature a pris de l’ampleur » (« badger kits were once a not-uncommon pet among both the poor and the wealthy, especially in the early twentieth century as the conservation movement became increasingly prominent »).

Pierre Lœvenbruck évoque quant à lui le cas d’un anglais, Sir M. Trevor Battye, dont les deux blaireaux « restaient sur [ses] genoux pendant [ses] repas ou bien s’asseyaient et demandaient à la manière des chiens » ou encore d’un ami qui partait à la chasse avec son blaireau apprivoisé, mais qu’un ouvrier agricole a fini par transpercer de sa fourche. Cette dernière anecdote sera par la suite reprise dans le livre de littérature jeunesse Incident at Hawk’s Hill (1975), qui est lui-même manifestement inspiré, comme le souligne David H. Justice, par le livre d’Ernest Thompson Seton Wild animals at home (1913). On peut considérer que tous les témoignages ultérieurs au livre de Seton ne sont que des reprises plus ou moins fictives, mais on peut aussi se dire que la répétition de ce motif de l’animal sauvage apprivoisé qui est tué par erreur montre que de tels incidents étaient fréquents. Ils soulignent en tout cas ce paradoxe du changement de statut, qui fait qu’un animal traité au mieux comme du gibier, au pire comme un « nuisible », devient l’objet de toutes les attentions de l’homme dès lors que celui-ci se l’est approprié. Dans le premier chapitre d’Attachements (2024), Charles Stépanoff étudie de façon pertinente « les affres » du « prédateur empathique » que nous sommes – « affres » qu’il semble pourtant possible et judicieux de dépasser, ce n’est pas le blaireau qui dirait le contraire, en adoptant un tout autre rapport aux autres animaux…

Pour revenir au livre de Pierre Lœvenbruck, notons encore que le prisme cynégétique rend par ailleurs admirable à ses yeux le basset, « chien harmonieux, très agréable à contempler », là où j’ai peine à voir autre chose que le produit dégénéré de décennies d’une sélection humaine orientée exclusivement par la volonté de donner une réalité à l’ancienne chimère du blaireau-chien afin d’obtenir des chiens-saucisses qui puissent facilement pénétrer dans les terriers. Le fait que le chien jugé décevant à la chasse soit frappé par son maître est condamné par l’auteur, mais jamais la violence inhérente à ce type de sélection, ni, bien sûr, à la chasse elle-même.

Le livre s’achève par un débat contradictoire de l’auteur avec lui-même pour savoir si le blaireau est un « nuisible », un animal « utile » ou « un gibier », la sentence finale étant un chef d’œuvre de prudence diplomatique qui ne remet pas en question le caractère absurde de la question : « Le Blaireau n’est sans doute pas un gibier, mais ce n’est pas non plus tout à fait un nuisible ». Force est de constater que de ces débats qui semblent d’un autre âge, nombre de nos contemporains ne sont toujours pas sortis, et le pratiquent même avec encore moins de nuances soixante-dix ans plus tard.

Il faut attendre 1980 et la publication de Bestiaire de la terre, du ciel et des eaux pour qu’apparaisse un livre écrit en français, qui ne soit pas destiné aux enfants, et qui consacre tout un chapitre à « un jeune blaireau », sans qu’il soit question de le tuer. L’auteur, Jean Taillemagre, est un exploitant agricole qui a publié pendant de nombreuses années une chronique consacrée à « la vie aux champs » dans Le Monde. Bardé de prix littéraires, cet auteur régionaliste écrit dans une prose sagement classique et poliment poétique qui évoque avec nostalgie ses souvenirs des bêtes et des gens. Bien sûr, la chasse reste le mode d’appréhension premier de la faune sauvage : dans La vie aux champs (1973), il évoque un couple d’étrangers au village qui croient pouvoir la faire interdire aux abords immédiats de leur maison en s’offrant les services d’un garde-chasse ; c’est en vain, bien sûr, et le couple a la sagesse de le comprendre vite. Soixante-dix ans plus tard, l’appropriation des territoires ruraux par les chasseurs reste la norme, le poids politique ayant compensé l’effondrement des effectifs. Passons.

Ce qui m’intéresse, c’est l’unique chapitre consacré, donc, à « un jeune blaireau ». L’animal est découvert, de façon étonnante mais plausible, endormi de jour au pied d’un arbre, et l’auteur imagine son parcours, avec quelques inévitables approximations qui traduisent l’impossibilité dans laquelle étaient encore les observateurs de l’époque de connaître les mœurs du blaireau. Celui-ci est montré chassant à l’affût, ce qu’il ne saurait faire, et victime en passant d’une attaque de mulot hyperbolique digne d’un cartoon (« le rongeur, sa vitalité est stupéfiante, parut ressusciter et, couinant de peur et de rage, mordant le museau d’un blaireautin, la patte d’un autre, passant sur le dos d’un troisième en lui déchirant une oreille, se sauva en bondissant à travers les herbes »…).

Comme dans la plupart des documentaires animaliers, le point de vue reste anthropomorphe, mais avec discrétion. C’est bel et bien le blaireau qu’on veut mettre en avant, en le rendant sympathique, quitte à en rajouter un peu dans la mise en scène. L’intention est louable, et rarissime dans la littérature destinée aux adultes. Elle me semble pourtant traduire une forme d’immaturité dans la relation au blaireau. Et le blaireau en lui-même, sans mise en scène, sans projection, quel est-il ? Et puis, est-ce que moi-même je pourrais être capable de le voir et le dire en m’oubliant ? Rien n’est moins sûr. La preuve ? Comme je lis avec une certaine distance critique le livre de Taillemagre, la description du jeune blaireau faisant bombance de grillons (d’après L’encyclopédie des carnivores de France, 1988, le blaireau en France n’en consomme pas…), soudain me touche étrangement. Mais ce n’est pas si étrange. Je viens de terminer la relecture des épreuves de mon livre à paraître fin septembre, J’écoute résonner les grillons dans ma mémoire indienne, dans lequel je m’identifie fort au grillon ; le grillon ainsi est associé à mon passé, le blaireau est l’animal de mon présent, dont je voudrais qu’il me délivre de moi-même (et, de fait, il y parvient, remodelant mon monde de sa présence fuyante). Me voici ainsi repris au piège du symbole, grand occulteur de la réalité et dont le blaireau assurément se moque…

Blaireau cynégétique, blaireau sentimental d’une ruralité rêvée et blaireau symbolique (ces deux derniers au moins ne font de mal à aucune bête), le blaireau m’échappe et nous échappe, mais je sens malgré tout qu’on est plus près de lui qu’on ne l’a jamais été… Il suffit d’oublier le fusil, la cage, le collier, de faire enfin montre d’humilité dans l’affirmation de notre humanité, et voici qu’il pointe le bout de son nez, se rapproche…

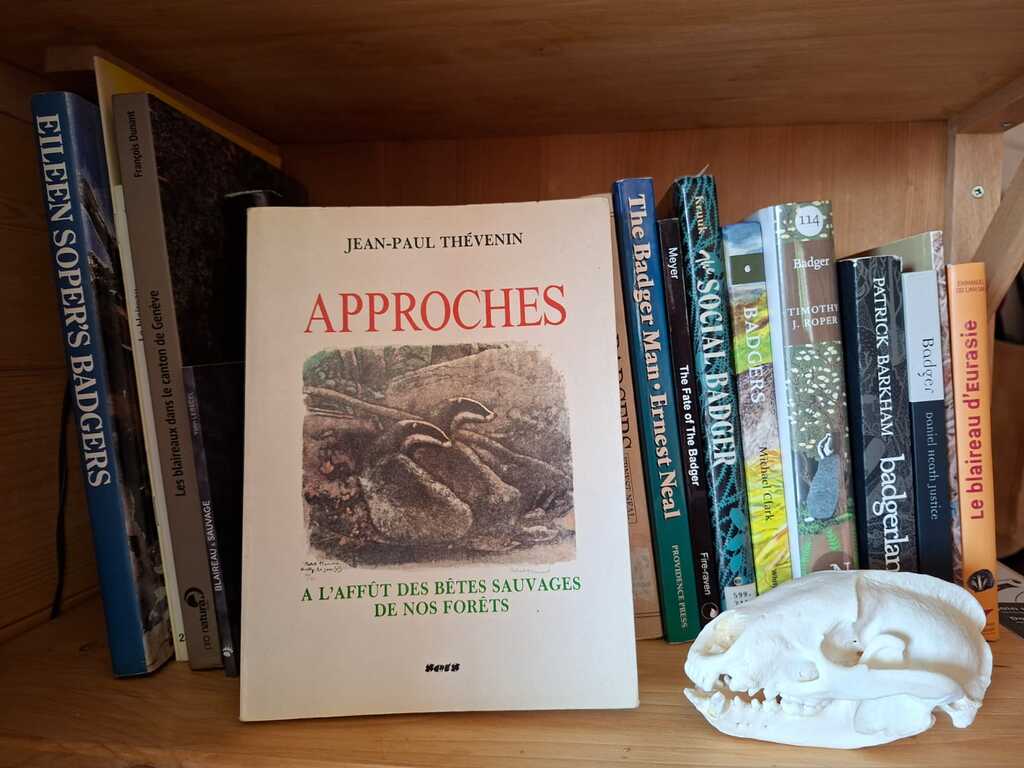

Quelques mots, pour finir, sur Approches de Jean-Paul Thévenin, « à l’affût des bêtes sauvages de nos forêts » (Sets, 1983). Une superbe gravure de Robert Hainard, qui signe aussi la préface, orne la couverture de cet ouvrage qui appartient au genre peu pratiqué en France de l’ouvrage de description d’expériences naturalistes de terrain. Les Suisses, tout comme les Anglo-Saxons, sont coutumiers de cet exercice délicat, qui consiste à tenter de donner un équivalent verbal à des expériences avant tout sensorielles : Robert Hainard y parvient souvent dans Mammifères sauvages d’Europe, Paul Géroudet y excelle dans tous ses ouvrages, et l’on retrouve cette prose à la fois soignée et rigoureuse dans nombre de livres spécialisés ou grand public (Les renards et les blaireaux d’Henri Blaser, paru chez Payot en 1975, en est un bon exemple).

Sous la plume d’un naturaliste français, en l’occurrence professeur de sciences naturelles à Bourges, c’est là une rencontre bien plus rare : ainsi ce livre atypique mêle-t-il dans un style sobre réflexions générales et évocations d’affûts « au fil des saisons ». Pour ce qui est du blaireau, tout commence justement par une déception, une « bredouille retentissante » en forêt d’Orléans, « pour que le lecteur se fasse une idée juste des difficultés », avant de laisser place à des observations dont l’auteur souligne avec honnêteté les limites que l’on sait : « finalement, il s’agit toujours des mêmes tranches de vie », car si le blaireau est « facile à voir » l’essentiel demeure caché. Mais par-delà les « bredouilles » et ces limites, c’est avant tout l’expérience sensible qui compte aux yeux de l’auteur, avec ses heures d’attente, ses surprises, ses doutes, ses erreurs, ses festons de questions sans réponses sûres, ses moments de pur émerveillement devant les jeux des blaireautins, ses maigres anecdotes qui trouvent place d’abord dans le carnet (il a vécu, tout comme moi plus de quarante ans après, la visite du chevrillard curieux qui vient vous renifler, le même ou un autre, pendant que vous tentez de vous faire discret à dix mètres du terrier…), finalement dans un livre, et deviennent dès lors partageables.

C’est sur la base de telles expériences et de tels récits qu’un nouveau rapport au monde sauvage devient envisageable.

03/08/25