Meles meles en marge des lettres (3) : post-scriptum

L’idée, l’angoisse, disons plus sobrement l’inquiétude m’est venue ce matin au lever : et moi, dans tout cela, moi en tant qu’écrivain, certes souterrain, n’occupant tout au plus dans le monde des lettres qu’un strapontin au sous-sol d’un salon du livre d’un village de moyenne montagne, mais écrivain tout de même, que deviennent mes propres publications passées à la moulinette impitoyable de la méliphilie ? Est-ce qu’il y a des blaireaux dans mes livres ?

Je suis allé voir.

On s’étonnera peut-être que je ne le sache pas, mais il se trouve que, comme beaucoup de confrères, en dehors des lectures publiques qui suivent les publications je ne relis jamais les livres que j’ai écrits et dont je finis par oublier complètement des pans entiers : publier permet de se détacher de ce qui obsédait, et donc, d’avancer. Alors, je lance les recherches lexicales, en laissant d’emblée de côté L’éloignement (2014), qui se situe en Guyane, et le premier volume de poèmes de jeunesse pour lequel il y a prescription.

Il n’y a pas de blaireaux dans À l’abade (2021), livres de promenades alpines presque exclusivement diurnes.

Il y a des blaireaux dans Le grillon de l’automne (2004), je m’en souviens très bien car j’ai repris et développé ce texte dans mon tout dernier livre :

Les hommes, l’enfant de la forêt un jour les avait vus arriver avec leurs fusils ; devant lui, à coups de pelle, ils avaient sorti de son terrier le blaireau qui dormait avec ses petits, à coups de pelle ils avaient ouvert le ventre de l’animal, puis avaient expliqué en riant : « il faut en profiter, ils ne sont pas protégés ».)

Le blaireau auquel le narrateur-personnage de vingt ans s’identifie incarne ici la fragilité, la vulnérabilité, l’inconcevable cruauté des hommes. C’est un vrai blaireau, une situation réellement vécue sinon par l’auteur (comme je le connais bien, je sais que cette histoire traumatisante n’a pas été vécue mais lui a été rapportée par quelqu’un d’autre dans un récit qui l’avait si fort marqué qu’il s’est permis de se l’approprier), mais en tant que symbole de fragilité universelle, associée par la suite aux situations de guerre vécues par les humains. « Il faut en profiter, ils ne sont pas protégés…. »

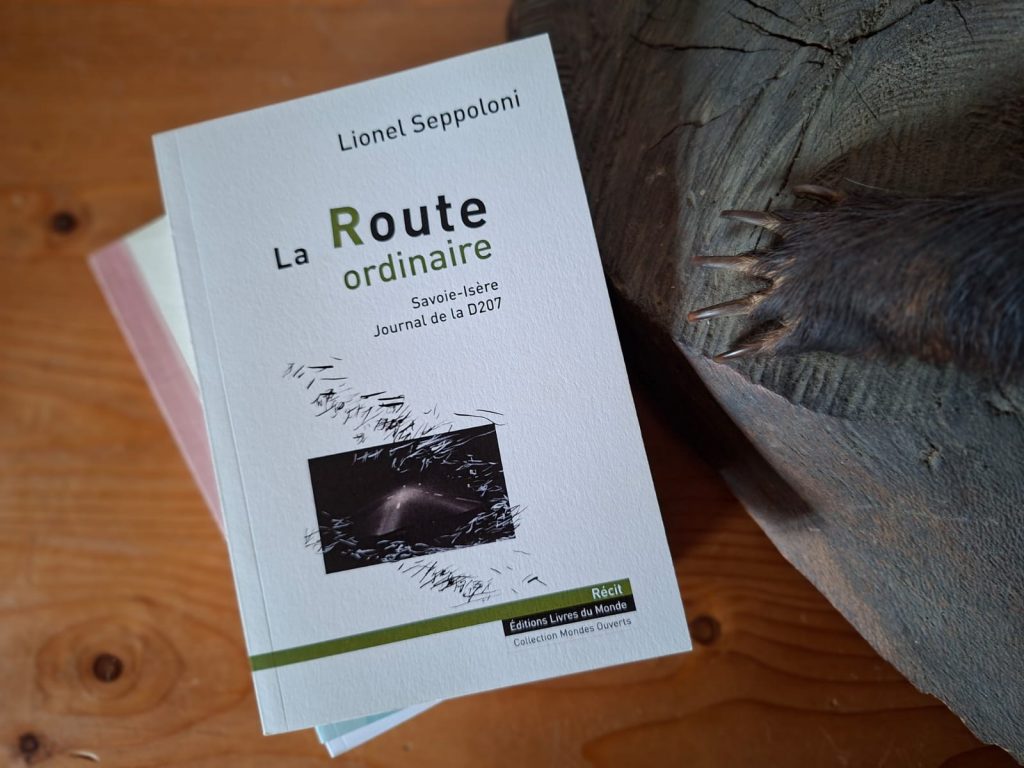

Je trouve six mentions de blaireaux enfin dans La route ordinaire (2017), le livre que j’ai consacré à la route secondaire que je parcours chaque semaine en voiture, et dès le prologue cette image qui s’oppose à celle de ma mère morte comme une force de vie :

La nuit dans nos montagnes est pleine de vie : voici un blaireau qui traverse à petits pas pressés, avec son allure cocasse de tamanoir sans panache ou de grosse marmotte trop courte sur pattes. À l’époque de notre installation dans la Vallée, nous avions dû parcourir souvent cette route en pleine nuit et j’avais arrêté le camion pour regarder passer la femelle blaireau et ses petits. Voir un animal sauvage reste une source de joie. Elle est morte…

Ainsi, déjà, même si je ne connaissais pas le mot « blairelle » et portais un jugement stupide sur les pattes « trop courtes » du blaireau (alors qu’elles sont juste parfaitement adaptées à sa vie dans les terriers), le blaireau était-il déjà associé à la joie, et à un antidote puissant contre la mort.

Plus loin, « dans le faisceau des feux, il tortille du cul, le blaireau en vadrouille. » Puis ces images de mort et de vie qui alternent :

Champs jaunes. Toujours les mêmes images à quelques variations près reviennent − la branche du bouleau qui bouge alors que tout est immobile, ce cadavre dans le fossé d’un blaireau raide et puant ; et toujours la même question de savoir si la fin attise ou atténue l’intérêt qu’on porte à la vie.

Un blaireau est tapi dans l’ornière, deux renardeaux courent sur la route, et le contentement de surprendre cette vie sauvage l’emporte encore sur la tristesse qui commençait à poindre ; puis voici déjà le cimetière, et la bruine recommence à grésiller sur le pare-brise…

Maintenant je ne sais plus pourquoi ni pour qui je parle ; pas pour le blaireau, la biche ou le renard qui me regardent sans me voir ni m’entendre…

Tout cela, qu’on me pardonne, reste trop général, trop humain, trop symbolique aux yeux du méliphile que je suis devenu, mais le livre J’écoute résonner les grillons… (2025) esquisse cette comparaison qui salutairement rapproche « les trois humains », père et fils, qui « comme des blaireaux déblayent, ratissent et aménagent a minima le lieu » – en l’occurrence une sorte d’abri creusé dans la falaise comme un terrier. Voilà qui annonce le livre à venir, le grand Livre du Blaireau…

09/08/25