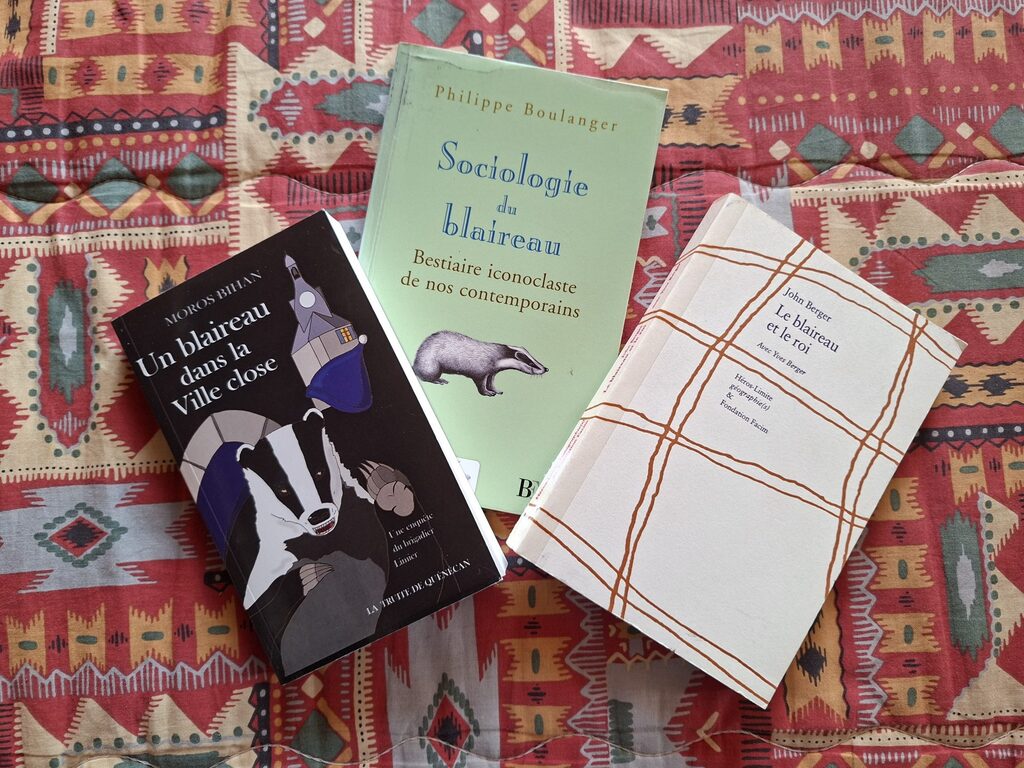

Quelques blaireaux en couvertures

Puisque le trio s’est dispersé et que les blaireaux décidément m’échappent, je compense comme toujours l’absence par les livres et poursuis mes recherches. Lorsque j’ai abordé, le mois dernier, la représentation de Meles meles dans la littérature française, j’ai déclaré de façon erronée que L’auto-fictif repousse du pied un blaireau mort d’Éric Chevillard était le seul ouvrage non-documentaire qui comportait le mot « blaireau » dans son titre : quatre autres ouvrages entre temps sont venus me contredire.

Du premier, L’Affaire Blaireau d’Alphone Allais (1899), je ne dirai rien du tout, car le personnage de braconnier qui porte le nom de Blaireau est sans rapport avec l’animal qui nous intéresse.

Je passerai presque aussi vite, mais avec du dégoût, sur le second, Sociologie du blaireau (Bourin éditeur, 2008) de Philippe Boulanger, qui a pour seul rapport avec notre animal de le faire figurer en couverture sous la forme d’un dessin de blaireautin affublé d’un sourire sardonique, ou niais, ou les deux à la fois. L’auteur – agrégé de géographie spécialisé semble-t-il dans les questions militaires – s’y livre à un pamphlet réactionnaire d’une bêtise et d’une platitude si totales que j’avoue ne pas avoir pu dépasser le premier chapitre (consacré, si on veut, au blaireau) avant de m’en débarrasser. Le Blaireau y est ici le symbole de tout ce que déteste l’auteur, « la rave party, la Gay Pride, la Fête du vacarme, le karaoké » – indépendamment de l’arrière-plan idéologique, avoir choisi comme emblème de la « fête du vacarme » un animal si discret relève du contre-sens absolu. Est-ce la difficulté à différencier mâle et femelle qui fait écrire à ce vieillard frustré qu’il est un « passe-partout androgyne » et le chantre de « la bisexualité », « pour les homos, pour l’égalité entre les hommes et les femmes » ? Dans le domaine du pamphlet animalier, l’absence de talent et l’incapacité à tisser un lien certes artificiel mais quand même cohérent entre le type humain visé et l’animal choisi sont rédhibitoires. En parler est lui faire trop d’honneur : je ne dirai rien de plus, ayant prouvé jusqu’où peut aller ma conscience de chercheur méliphile…

Passons du pamphlet réactionnaire au roman policier régionaliste breton : Un blaireau dans la Ville close (La truite de Quénécan éditeur, 2021) de Moros Bihan fait également figurer en couverture un dessin de blaireau affublé d’un sourire humain, cette fois-ci féroce, avec des dents de vampire, mais comporte un véritable blaireau. J’avoue avoir peiné à suivre les méandres de ce récit desservi par une édition médiocre. Il y est question d’un assassin caché dans une maison pleine d’escalier et de couloirs secrets, comparés métaphoriquement au blaireau dans son terrier. L’animal, qui sert donc de contre-point à l’humain, est d’abord mentionné mort au bord d’une route, puis filmé sur des caméras automatiques placées pour piéger l’assassin, puis déterré pour de bon par des veneurs appelés en renfort car il chaparde du maïs et décapite des poules. Il est intéressant de voir comment perdure, à travers les propos prêtés aux personnages, une image du blaireau « solitaire et méchant » façonnée à la fois par la lecture de Buffon (qui est cité « sentencieusement » par l’un des personnages, « le blaireau est un animal paresseux, défiant, solitaire… ») et par une vision cynégétique de la faune. Au bout du compte, il est frappant de constater que ce qui unit un livre de haute tenue littéraire comme L’autofictif repousse du pied un blaireau mort et ce roman régionaliste est une même utilisation du blaireau comme motif incongru susceptible avant tout d’accrocher la curiosité du lecteur.

Le blaireau et le roi, enfin, est un livre collectif réalisé sous la houlette de John et Yves Berger (Héros-Limite, 2010). La présence du blaireau n’est pas, cette fois, une incongruité, mais plutôt un signe d’appartenance au cadre ancien et rural de la Suisse. « Un blaireau, à portée de main (…) s’extrait d’un trou dans la paille om il hibernait » (sic). Ce blaireau est associé à la ponctualité, valeur helvétique s’il en est, et comparé à un ours car « les blaireaux marchent comme des ours ». Cela fait beaucoup d’imprécisions naturalistes en peu de lignes, surtout pour un ouvrage suisse, mais cette comparaison anthropomorphe sauve un peu le passage, car le blaireau « s’immobilise, maintenant, les bandes de son pelage comme les manches retroussées d’une chemise », avant que l’ultime phrase – qui doit ramener le lecteur et les auteurs au fil conducteur du récit – ne laisse le vrai blaireau sur la touche : « Court sur pattes, débraillé, alerte, conteur sournois ».

Qu’on me pardonne, seuls les auteurs sont « sournois », dans le traitement littéraire qu’ils infligent aux bêtes…

15/09/25