LUMIÈRES DE FÉVRIER

Neige et lumière : toute une semaine éblouissante.

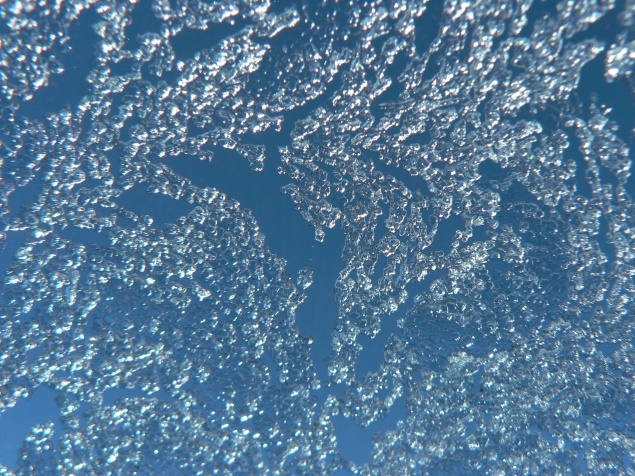

À neuf heures le bois des bâtiments et des arbres commence à fumer. Partout ça dégoutte, ça ruisselle, ça scintille. À midi le givre de la fenêtre de toit s’est presque entièrement disloqué en œufs de grenouilles (bientôt on entendra leurs cris monter de la gouille voisine) ou en îlots à la dérive ; on voit de nouveau la cime du poirier, où un grosbec se pavane… Tout à l’heure un beccroisé mâle s’est mis à chanter : une flûte à bec, vraiment !

D’aucuns montent sur les crêtes et vont dévaler à ski dans la poudreuse et la lumière. On les comprend et même, on les approuve. La vallée vue de là-haut est superbe, et l’on boit par tous les pores de la peau cet afflux de clarté. Mais moi, je descends. Je me retire derrière mes rideaux, je baisse le store, j’éteins tout et j’empoigne mon petit orgue portatif pour m’enfoncer dans les lenteurs et les clair-obscur de ma chaconne intérieure.

D’ici – je veux dire, du tréfonds de la musique de Pachelbel – je vois aussi de la lumière, des pics, des dômes blancs, des ravins, un ciel bleu éclatant, ou bien seulement (il suffit d’un changement de tempo et d’accords) un cierge posé devant un cercueil dans la pénombre d’une église. J’en viens à éprouver pour toute cette débauche de paillettes déversées sur le paysage enneigé de la répugnance.

À ma façon aussi je dévale, de notes en notes jusqu’à l’ultime accord. Je joue très lentement, transformant en marche funèbre la chaconne. Ou bien je ne joue pas : je regarde et j’écoute. Je prolonge les notes. Les yeux fermés je repose dans l’harmonie finale d’un accord inouï – fa/do/la bémol main droite, fa/fa main gauche – quand une main posée sans crier gare sur mon épaule soudain m’arrache à ma crevasse et me ramène à la réalité ordinaire.

La déchirure est si brutale que je me mets à pleurer comme un enfant réveillé en plein sommeil et reste un moment tremblant.

Lumière blessante.

Je repense, après coup, à ce que disait Nicolas Bouvier, dans ses admirables notes de Le Vide et le Plein, à propos de ces sortes d’interruptions :

L’écriture, c’est mon théâtre (…). Chaque fois que je me laisse déranger, c’est comme si on rallumait dans la salle, comme si des spectateurs se levaient et partaient bruyamment avant que la moindre phrase d’un peu de portée et de poids ait été prononcée sur la scène. (Hoëbeke 2004, pages 18-19)

J’ai rêvé d’une écriture qui « relie au réel », qui ne soit plus du tout un « théâtre », et qui ne soit plus non plus séparée de la vie la plus ordinaire. La musique elle aussi devait être don, et celle de l’accordéon semble inviter d’emblée au partage et à la fête plutôt qu’à l’oubli de soi et du monde dans une en-allée extatique.

C’est un rêve. L’écriture et la musique supposent nécessairement une part assumée de retrait, de repli, de séparation, de renoncement à vivre cette vie ordinaire bancale, sans direction ni mesures. La porte ne peut pas rester totalement et perpétuellement ouverte. Elles supposent l’une et l’autre de se détourner de la lumière du jour pour en rallumer en soi une autre, dont il est difficile de savoir dans quelle mesure elle est, ou elle n’est pas, encore plus illusoire.

J’assume donc ce désir de repli, cette envie d’enfoncer dans le matériau sonore qui, ces derniers temps, a pris le pas sur le verbal. Si maintenant j’écrivais ce ne serait que pour me creuser une crypte, m’inventer une île ou retrouver en moi une autre lumière que celle qui inonde la fenêtre et qui ne me dit rien qui vaille.

Que dure encore un peu l’hiver avec ses jours trop courts, ses ciels de traîne, sa grisaille ; et qu’on me laisse seul dans la lumière de mon théâtre et de ma danse triste…

12 février 2015